8月も後半に入り、暦は秋の2番目の節気である「処暑(しょしょ)」となりました。

暑さが落ち着きはじめ、稲穂が実りのときを迎えて、秋の気配がまた少し色濃くなる季節です。

朝夕がやや涼しくなって日中との気温差が大きくなるため、かぜを引きやすいとき。また、季節の変わり目でアレルギー症状も現れやすいこの時期は、「免疫力アップ」が養生のテーマ。

そんな処暑の養生法について、国際中医師・国際薬膳師が東洋医学の視点でご紹介していきます。

<次の節気>白露(はくろ) 2025年9月7日~9月22日

<前の節気>立秋(りっしゅう) 2025年8月7日~8月22日

処暑は「暑さが落ち着く」節気 2025年は8月23日~9月6日

2025年8月23日~9月6日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「処暑(しょしょ)」になります。「処」という文字には「外に出ないで家にいる」という意味があり、「処暑」とは外に解き放たれていた暑さが家に戻ってくるような、暑さが落ち着いてくる頃をさす節気。稲穂が実るときでもあることから、“暑気が実を結ぶ季節”ということもできそうですね。

残暑見舞いを出すのは処暑までといわれており、まだまだ厳しい暑さが続くとき。しかし、朝夕は涼しくなってきたり過ごしやすい日が出てきたりして、気温差が大きくなってくるのが処暑の気候の特徴です。

健康面では、急に涼しくなる日があることからかぜをひく人が増えてきます。また、季節の変わり目であることから免疫力が低下しやすく、アレルギー症状が現れやすい傾向もあります。

そこで処暑の養生テーマは「免疫力アップ」。病気の原因物質が体内に侵入するのを防ぐために、体表面のエネルギーを充実させていきましょう。

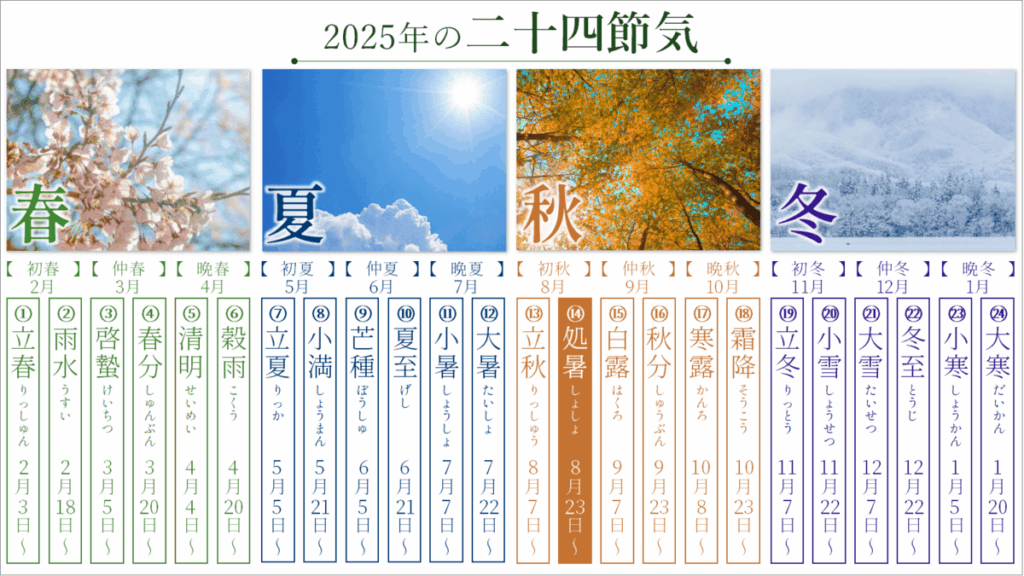

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。なお、二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

処暑の養生:「補肺(ほはい)」で免疫力をアップしよう

東洋医学では、免疫力は五臓(ごぞう)の肺が深く関わっていると考えられており、免疫力アップのためには肺のエネルギーを補う「補肺(ほはい)」という養生を行うことが大切になります。

東洋医学における肺とは、内臓としての肺だけではなく、鼻やのどなどの呼吸器系、さらに皮膚や粘膜の機能も含まれています。ざっくりいえば、体の外側と内側との境界面となる場所が、東洋医学における肺となります。

その肺の働きは呼吸以外にもいろいろあり、そのひとつに体表面のバリア機能・免疫力をつかさどる働きがあります。肺のエネルギーを補う補肺を行うことで、体の外側と内側の境界面の働きが強くなり、バリア機能や免疫力を強化することができると考えられています。

肺は乾燥に弱く、秋は乾燥する季節です。今はまだ湿度が高い状態ですが、秋の気配が深まるにつれて空気は乾燥し、肺の機能が低下して免疫力も落ちやすくなります。その季節の移ろいの第一歩といえる処暑のうちに、補肺の養生でしっかりと肺にエネルギーを蓄えて免疫力を高めておくと、この時期に起こりやすいかぜやアレルギー症状の予防だけでなく、この先に本格化する秋の乾燥に負けない体の土台づくりにもなります。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

肺(はい)とは⋯⋯

肺とは五臓のひとつ。内臓の肺に加えて、鼻やのどなどの呼吸器系や皮膚などの働きも含まれています。主な働きは①呼吸をつかさどる、②呼吸によって気を作り出す、③体表面のバリア機能・免疫力をつかさどる、④皮膚に水分や栄養を送る、⑤水分代謝をになう(特に上半身の水分代謝をつかさどる)など。

処暑の薬膳養生:「補肺」の食材でせき・ぜんそく・肌トラブルを予防

◉やまいも

肺に気を補って肺の虚弱な状態を回復し、せきやぜんそくなどをやわらげる助けとなります。皮膚を潤して乾燥肌を改善する働きもあります。

◉うなぎ

夏バテ防止のイメージが強いうなぎですが、補肺の働きもある食材なので秋の養生にもおすすめ。肺の気を補って疲れ、せき、ぜんそくなどをやわらげるほか、夏やせの回復にも役立ちます。体力が弱い人は積極的にとってください。

◉さば

弱った肺の回復を助けて、せきを予防する食材です。脾(ひ=胃腸)の働きを補う性質もあるので、食欲不振や消化不良などの改善にもつながります。

◉チーズ

乾燥に弱い肺に潤いを補う性質があります。皮膚トラブルを整えるほか、ほてりや便秘の改善にも役立ちます。

処暑のツボ養生:「太淵(たいえん)」でかぜ・せき・のどの炎症を予防

◉太淵(たいえん)

手首の曲がりじわ上にある、親指の骨の出っ張りの下にあるくぼみ。脈動が感じられる場所になります。反対の手の親指で適度に圧をかけて数回ずつ押しましょう。肺の気を補い、また肺の気のめぐりをよくして、かぜの予防に効果をもたらします。せきやのどの炎症などの緩和にも役立ちます。

処暑の生活養生:深呼吸で肺をリフレッシュして免疫力アップ

◉きれいな空気を吸いに、自然豊かな場所へ出かけましょう。海や山などの自然の気を浴びながら深呼吸をすることで、肺がリフレッシュでき、免疫力アップにもつながります。

→海に出かけるなら、打ち寄せる波のリズムと呼吸を調和させながら、マイナスイオンが豊富な海風をたっぷり吸収して肺を浄化してみてください。なお、成人の安静時の呼吸リズムは12〜20回/分、打ち寄せる波のリズムは10〜20回/分であることから、呼吸のリズムと波のリズムは近いとよくいわれます。波のリズムよりも呼吸が早い状態なら、心身がストレス状態にあるかもしれません。波のリズムを意識して呼吸を整え、リラックスしてください。

→公園や森、山に出かけるなら、木々の香りや吹き抜ける風、きらめく木漏れ日などを感じながら深呼吸をして、リラックス効果のあるフィトンチッド(樹木が放出する成分)をたっぷり吸い込んでください。木々が実をつけはじめていたり、葉の色が変わりはじめていたりする光景を楽しめば、秋の訪れをより実感できそうですね。

◉早朝の空気は新鮮な気に満ちているので、早起きして深呼吸することを毎日のルーティンにするといいでしょう。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる処暑の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。季節の変化に合わせた健康管理にも役立ちますよ。

2025年の処暑は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「綿柎開(わたのはなしべひらく)」 8月23日~8月27日

暦の上で、綿の実がはじけて綿毛が吹き出す頃とされています。

一般的に綿花と呼ばれるコットンボールは、厳密には花ではなく、花が咲いたあとにできた実がはじけたもの。「綿柎」とは綿の実を包む萼(がく=綿の実を包んでいる部分)のことです。

綿の花は7~8月に開花し、9~10月頃に実をつけるので、実際に綿の実がはじけるのはもう少し先になります。

◉次候「天地始粛(てんちはじめてさむし)」8月28日~9月1日

暑さの勢いが落ち着いてくる時期です。野草を吹き分ける台風である「野分(のわき)」がやってくる日とされる「二百十日」(2025年は8月31日)が訪れるときでもあります。

「粛」という字には「引き締める」という意味もあります。この時期からだんだんと空気が澄んで天が高くなり、地平線や稜線がくっきりと浮かび上がり、生い茂っていた植物は実を結びはじめます。万物がギュッと引き締まって、成熟し、鮮やかになっていくわけです。「天高く馬肥ゆる秋」がここから少しずつはじまっていきます。

◉末候「禾乃登(こくものすなわちみのる)」9月2日~9月6日

稲が実る時期です。

「禾」は「いね」とも「のぎ」とも読みます。のぎとは穀物の穂先の毛のことですが、穀物の総称としても用いられる言葉。「のぎへん」ののぎですね。稲は穂が出てから約40~45日後、稲刈りの時期に。収穫まであともう少しです。

次の節気は9月7日~の「白露(はくろ)」。空気が乾燥しはじめる季節です。乾いた秋の風を感じられるかもしれません。少しずつ体も秋モードにシフトしていきましょう。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

NHK出版「みんなの趣味の園芸」育て方がわかる植物図鑑 ワタ(綿)

https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-1026

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

『藤本蓮風経穴解説』(藤本蓮風著、メディカルユーコン刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC