早いもので、とうとう春の最後の節気「穀雨(こくう)」の季節となりました。

春から夏の季節の変わり目である穀雨は、特におなかが弱い人や雨の日に調子が悪くなりやすい人はしっかりと養生したほうがいいとき。そんな穀雨の季節的な特徴や体の変化、起こりやすい不調、養生法などを、東洋医学の視点で解説します。

<次の節気>立夏(りっか) 2025年5月5日〜5月20日

<前の節気>清明(せいめい) 2025年4月4日〜4月19日

穀雨(こくう)とはいつ?どんな季節?

2025年は4月20日〜5月4日が二十四節気の「穀雨」

野原に色とりどりの花が咲き、景色が清らかに明るく輝いた清明(せいめい)。

そのうららかな清明が過ぎ、いよいよ春の最後の節気である穀雨(こくう)となりました。

穀雨とは二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、2025年は4月20日〜5月4日までが穀雨にあたります。

二十四節気における春は、立春(2025年は2月3日~)からはじまる約3ヶ月で、その3ヶ月は6つの節気に分かれています。

春の6つの節気のうち、立春と雨水(うすい)は春の初めの「初春」、啓蟄(けいちつ)と春分は春の半ばの「仲春」、そして清明と穀雨は春の終わりの「晩春」。

晩春の終盤である穀雨は、過ぎゆく春を惜しみつつ、かすかな初夏の香りを感じられる季節です。

節気とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた期間のこと。ひとつの季節は約3ヶ月で、その3ヶ月を6つに分けたのが節気であり、ひとつの節気は約15日間となります。

二十四節気とは……

二十四節気とは1年を24の節気に分けた暦。2000年以上前の古代中国で、日の長さ(昼の長さ)の変化を観測して定められました。

古代中国の人は、地面に立てた棒の影の長さから、1年で最も影が短い日(=1年で最も太陽の位置が高い日=1年で最も昼が長い日)を夏至、1年で最も影が長い日(=1年で最も太陽の位置が低い日=1年で最も昼が短い日)を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて、1年を4つの季節に分けました。さらにその4つの季節をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けたものが二十四節気です。

明治5年までわが国で使用されていた旧暦(太陰太陽暦)では、季節を表す暦として二十四節気が用いられていました。

なお、暦における1年が365日なのに対し、地球が太陽の周りを1周する公転周期は365.2422日で、約6時間の誤差があります。そのため二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

穀雨は、田畑を潤す恵みの雨が降る季節

穀雨という名には「百穀を潤す雨」という意味があります。

百穀とは、米、麦、あわ、ひえ、豆などをはじめとするすべての穀物のこと。

私たちの食生活に欠かせない穀物を育てる雨が降る、それが穀雨という季節です。

田植えの季節が近づくこの時期になると、田んぼを作る「代掻き(しろかき)」という作業がはじまります。

まずは乾いて固くなっている田んぼの土を耕してやわらかくし、水を入れ、土と水をかき混ぜて泥にして、平らにならす。

こうした田んぼづくりには当然、大量の水が必要であり、そこに降る穀雨の雨はまさしく“天からの恵み”です。

節気をさかのぼってみると、春は清らかな水が生まれる季節でもあることがわかります。

立春の頃に吹く「東風(こち)」が氷をとかし、続く雨水の季節には雪がとける。雪どけ水はゆっくりと山肌にしみ込み、土壌中のミネラルをたっぷりと吸収し、やがて川に流れ込む。

そして穀雨の季節、川の水を田んぼへと引き入れたところに、恵みの雨が降り注ぐ。

こうして春の清水から生きる力を得た苗は、夏にすくすくと成長して、秋においしいお米を実らせます。そしてそのお米が、私たちの命を支えているのです。

生命のつながりに、自然のありがたさを感じますね。

東洋医学の視点で見る穀雨の自然・体の変化・不調・養生法

穀雨は「肝(かん)と脾(ひ)の働きが低下しやすい季節」

東洋医学の視点で見た穀雨とは、「肝(かん)と脾(ひ)の働きが低下しやすい季節」といえます。

肝と脾は、それぞれ五臓(体のしくみを5つに分類した東洋医学の考え方)のひとつ。

まず肝について説明すると、肝は春にその働きが活発になる臓です。

肝には、体内の気(き=エネルギー)を上向きにめぐらせる働きがあり、この働きは「疏泄(そせつ)」と呼ばれています。

一方、脾の働きとは主に胃腸の消化機能で、飲食物を栄養に変えたり、その栄養を全身に運んだりする役割を持ちます。この脾の働きを「運化(うんか)」と呼びますが、この脾の運化は肝の疏泄の力を借りて行われているのです。

しかし春にさかんに活動する肝は、立春以降3ヶ月近く働き続けてきたため、春の終わりである穀雨には疲れがたまっている状態。そのためこの時期は肝の疏泄が低下しやすく、脾の運化も停滞しがちなのです。

このように肝と脾の両方の働きが悪くなる状態を「肝脾不和(かんぴふわ)」といい、穀雨の季節に起こりやすくなるのです。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。

五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、秋は肺、冬は腎、土用(季節の変わり目の時期)と梅雨は脾の働きがさかんになります。

4月17日~5月4日は「春の土用」で、脾に負担がかかりやすい

この時期は脾にとってもうひとつ、負担がかかりやすい条件が加わります。

それは「春の土用」の時期でもあるということです。

土用とは、立春、立夏、立秋、立冬それぞれの直前約18日間にあたる、季節の変わり目の期間。

春の土用は立夏(5月5日)前の18日間で、春から夏への変わり目の時期となります。

脾は、この季節の変わり目である土用の時期に活動がさかんになるのです。

なぜ土用に脾の働きがさかんになるのかというと、季節の変わり目である土用は心身のバランスが不安定になりやすく、脾がそのサポートで忙しくなるため。

そもそも脾の中心的な働きは飲食物から栄養を作るというもので、その栄養がすべての生体機能の活動源となっています。

つまり、脾は体全体の健康を支える“土台”なのです。

春は肝、夏は心、秋は肺、冬は腎がさかんに働いて体を守っているのですが、このリレーのバトンを受け継ぐ季節の変わり目は、働きが不安定になりがち。そこをしっかりガードするのが、体全体の“土台”である脾の役割なのです。

しかし、脾の働きがさかんになるということは、脾に負担がかかるということ。脾が弱い人、つまりおなかが弱い人は、土用の時期に不調が現れやすくなります。

穀雨に起こりやすい、3つの体の変化と不調

①おなかのはり・痛みが現れやすい

脾に負担がかかりやすい季節なので、もともと脾が弱い体質の人はこの時期に不調が現れやすくなります。

代表的なのは食欲不振や消化不良などですが、おなかに未消化物やガスがたまりやすくなるため、おなかのはりや痛みも現れやすくなります。また、腸がグルグルと音を立てやすくなったり、おならが多くなったりする傾向もあります。

②水分代謝が悪くなりやすい

脾の運化作用には、飲食物に含まれる余分な水分をほかの臓に送って汗や尿として排出する水分代謝機能もあります。そのため、脾の働きが弱くなると水分代謝が悪くなってむくみ、体の重だるさ、下痢、吐き気などが生じやすくなります。

また、雨の日や梅雨の季節に体調が悪くなる人は、多くの場合、脾の運化作用が低下して水分代謝が悪くなっています。梅雨どきの不調を予防するためにも、この時期にしっかり脾の養生を行いましょう。

③気分がうつになりやすい

肝の疏泄作用が低下すると、気のめぐりが悪くなって抑うつ状態になりやすい傾向があります。イライラして怒りっぽくなる、ため息が多くなるなどの不調もよく見られます。

穀雨の時期におすすめの旬の食材

穀雨の時期に旬を迎える食材から、この時期の不調予防におすすめのものをピックアップしてご紹介します。旬の味覚を楽しみながら、健康維持にも役立ててください。

春キャベツ

キャベツには3~5月頃に旬を迎える春キャベツと、11~3月頃に旬を迎える冬キャベツとがあり、春キャベツは葉がふわっとしてやわらかいのが特徴。みずみずしいのでサラダに向くとよくいわれますが、生野菜は胃腸を冷やすので、温野菜サラダやスープなどがおすすめです。

薬膳的には胃腸虚弱の回復を助けるほか、もの忘れ、聴力低下などの予防にも役立つ食材です。

そら豆

そら豆は、4~6月頃に旬を迎えます。薬膳的には体内の余分な水分を排出する性質に優れた食材で、脾の働きが低下しやすいこの時期のむくみや食欲低下を防ぐのに役立ちます。胃腸が弱い人や、疲れやすい人におすすめです。

たけのこ

3~5月に旬を迎えるたけのこ。薬膳的には体内にたまった余分な水分のドロドロ状のかたまりをとり除く性質があるとされ、脾の不調によって未消化物が胃腸にたまった状態を改善したり、便秘をやわらげたりします

穀雨の時期の養生法

薬膳・薬膳茶

①脾の運化作用を高めておなかのはり・痛みを予防する

日頃からおなかが弱い人は脾の運化が低下している可能性が高く、この時期に不調が起こりやすくなります。冷たい食べ物や飲み物、脂っこいものや甘いものを食べすぎないようにし、脾の運化作用を高めるいんげん、たまねぎ、だいこん、かぶ、おくらなどをよくとるといいでしょう。

薬膳茶は、とうもろこし茶がおすすめです。

②脾の水分代謝作用を整えてむくみなどを予防する

脾の水分代謝作用が低下することによるむくみや体の重だるさなどを予防するには、脾の力を補って余分な水分の排出を促すとうもろこし、大豆、そら豆、グリンピース、なすなどを積極的にとり入れるといいでしょう。

薬膳茶は、はとむぎ茶がおすすめです。

③気のめぐりをよくしてうつやイライラなどを予防する

肝の疏泄が低下すると気のめぐりが悪くなり、抑うつなどの不調が現れます。これらを予防するためには、気のめぐりをよくするかんきつ類やハーブ類をよくとることがおすすめです。

薬膳茶はミントティー、ジャスミンティーなどがいいでしょう。

ツボ

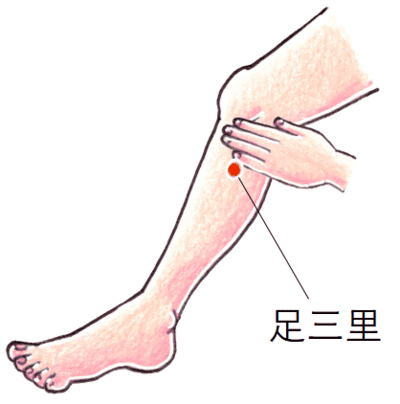

◉脾の働きの低下によるむくみ、吐き気、下痢などに「足三里(あしさんり)」

ひざの皿の外側の下にあるくぼみから指4本分下にあるツボ。脾の働きを整えて、水分代謝作用を高めます。

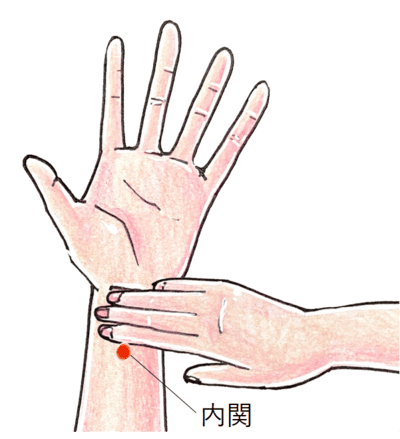

◉気のめぐりをよくして胃の働きを助ける「内関(ないかん)」

手のひらを上に向けて手首を曲げたときにできるしわの中央から指3本分ひじ側にあるツボ。気のめぐりをよくして胃の働きを助け、吐き気や胃のむかつきなどをやわらげます。

生活養生

◉穀雨の時期は脾に負担を与えないようにしましょう。脾の働きを低下させる冷たいもの、甘いもの、脂っこいものは控えめに。また、水分をとりすぎないように気をつけましょう。

◉脾を元気にするために朝食をしっかりとりましょう。おすすめは、胃腸にやさしいおかゆです。お米は脾を元気にする食材なので、この時期はパンよりもお米を選ぶといいでしょう。

◉考えすぎたり思い悩みすぎたりすると、脾の働きが弱くなります。楽しみになる予定を多く入れるなどして、思い悩みすぎないように気楽に過ごしてください。

◉ストレスを受けると肝の働きが低下し、その影響で脾の働きも低下するため、ストレス発散も大切です。

もっと知りたい!穀雨の自然

穀雨の天気・気温・日の出入り

穀雨になるとそれまで変わりやすかった天気が安定し、日差しが強くなってきます。

一方で、南から湿った空気が流れ込んで降水量が増えるため、湿度も高くなっていきます。

日の長さも13時間以上となり、暖かい日が増えて最高気温が22~23度に達する地域も多くなります。

穀雨の時期の気温(平年)

| 平均気温 | 最高気温(平均) | 最低気温(平均) | |

| 札幌 | 9.7℃ | 14.6℃ | 5.7℃ |

| 仙台 | 12.8℃ | 17.7℃ | 8.5℃ |

| 東京 | 16.3℃ | 21.3℃ | 11.8℃ |

| 名古屋 | 16.6℃ | 22.1℃ | 11.9℃ |

| 大阪 | 17.3℃ | 22.2℃ | 13.1℃ |

| 広島 | 16.8℃ | 21.8℃ | 12.2℃ |

| 福岡 | 17.3℃ | 21.9℃ | 13.4℃ |

2025年4月20日の各地の日の出・南中高度・日の入り・昼の長さ

| 日の出時刻 | 南中高度 | 日の入り時刻 | 日の長さ | |

| 札幌 | 4:45 | 58.5° | 18:23 | 13時間38分 |

| 仙台 | 4:54 | 63.3° | 18:17 | 13時間23分 |

| 東京 | 5:02 | 65.9° | 18:18 | 13時間16分 |

| 名古屋 | 5:14 | 66.4° | 18:29 | 13時間15分 |

| 大阪 | 5:20 | 66.9° | 18:34 | 13時間14分 |

| 広島 | 5:33 | 67.2° | 18:46 | 13時間13分 |

| 福岡 | 5:42 | 68° | 18:53 | 13時間11分 |

七十二候で見る穀雨の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。2025年の穀雨は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「葭始生(あしはじめてしょうず)」 4月20日~4月24日

葭とは葦(あし・よし)のこと。沼や湖、川辺などに群生するイネ科の植物で、葦が芽吹きはじめるのがこの時期です。

葦はもともと「あし」と呼ばれていましたが、「悪し」につながって縁起が悪いことから、「よし(良し)」と呼ばれるようになったという説があります。言葉が持つ力を敏感に感じ取っていた日本人の言霊信仰から生まれた呼び名なんですね。

葦には水質を浄化する力があり、群生地は多様な生物のすみかにもなっています。人にとっても自然にとっても、貴重な植物なのです。

◉次候 「霜止出苗(しもやんでなえいづる)」 4月25日~4月29日

「清明になると雪が降らなくなり、穀雨になると霜が降りることもなくなる」という言葉があります。霜は農作物に害を及ぼすもので、霜が降りなくなるこの時期になると田植えの準備がはじまります。

しかし、暖かくなってきた晩春の時期に霜が降りることもあり、「忘れ霜」と呼ばれるそうです。忘れた頃に霜が降りることもあるから、忘れずに注意せよという意味が込められているのでしょう。

◉末候「牡丹華(ぼたんはなさく)」 4月30日~5月4日

「百花の王」と呼ばれる牡丹が大輪の花を咲かせる時期です。歳時記では初夏の季語とされる牡丹は「穀雨花」とも呼ばれる、春の終わりを象徴する花。

原産地の中国では、唐の玄宗皇帝が愛する楊貴妃の美しさを牡丹に例えたという逸話があります。傾国の美女と呼ばれた楊貴妃と玄宗皇帝の悲恋が、過ぎゆく春を惜しむ心と重なるようです。

穀雨の時期に咲く花

◉山吹(やまぶき)

万葉集にも歌われたこの花は、古くは「山振(やまぶり)」と呼ばれていたそう。鮮やかな黄色い花が、山の中で風に揺れる様子を際立たせていたのでしょう。「山吹色」という色の名前としてはなじみ深くても、山吹の花そのものを見かける機会は限られているので、この可憐な花を見かけると「これが真の山吹色なのか」と、喜ばしくなります。

◉鈴蘭(すずらん)

大きな緑の葉に隠れるようにして、小さなベル形の花を咲かせる鈴蘭。ちりんと音が聞こえてきそうです。その姿が、男性の陰に寄り添う奥ゆかしい女性のようであることから「君影草(きみかげそう)」とも呼ばれるのだとか。香りは香水の原料にもなり、バラ、ジャスミンと並ぶ世界三大フローラルノートとも称されるほどですが、実はその花には毒があるといいますから、なんともたくましいものです。

◉白詰草(しろつめぐさ)

最もなじみ深い野の花ともいえる白詰草。子どもの頃に花冠を作ったり、四つ葉のクローバーを探したりした思い出がある人も多いのではないでしょうか。丸いポンポンのような花はかつては乾燥させて荷物の緩衝材に用いられていたそうで、江戸時代にオランダから将軍家にガラス器が献上された際、その包装に詰められていた草であることがその和名の由来だといわれています。

このほかにも、つつじ、チューリップ、芝桜、矢車菊(やぐるまぎく)、牡丹などが穀雨に花を咲かせます。

春に芽吹いた草木がすくすくと成長し、いよいよ新緑の季節が近づいてきています。

次の節気は5月5日〜の「立夏」。緑滴る初夏のはじまりです。

参考文献:

『気象予報士天達流 四季の暮らしと二十四節気の楽しみ方』天達武史 著、産経新聞出版 刊

『花と短歌でめぐる 二十四節気 花のこよみ』俵万智 著、KADOKAWA 刊

『花と暦を楽しむ366日 -あなたに贈りたい、季節の花-』森乃おと 著、暦生活 監修、森田竜義 監修、玄光社 刊

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC