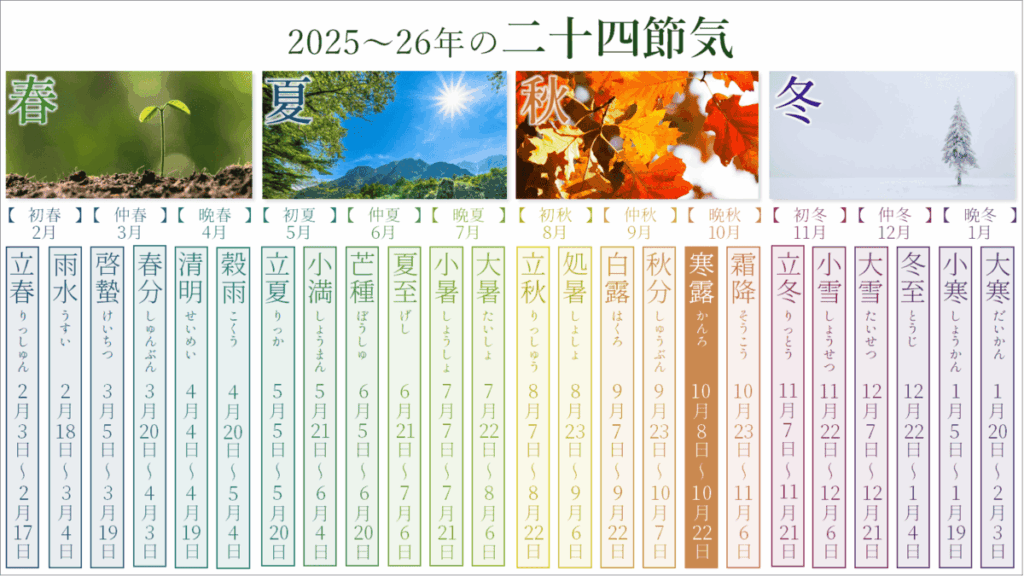

2025年10月8日~22日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「寒露(かんろ)」。

秋の5番目の節気で、晩秋に入ります。

寒露は1年で最も空が澄み渡る時期ですが、この美しい秋の空と、私たちの体の内側にある「肺」には実は深いつながりが。

寒露の季節の養生のヒントも、この秋の空にあります。

<次の節気>霜降(そうこう) 2025年10月23日〜11月6日

<前の節気>秋分(しゅうぶん) 2025年9月23日〜10月7日

寒露は「天高く馬肥ゆ」季節

美しく抜けるように晴れた秋の空を、日本人はよく「天高く馬肥ゆ」と形容します。そんな高く澄み切った空が広がるのが、秋の5番目の節気である「寒露(かんろ)」。2025年は10月8日~22日になります。

草花に降りる朝露が冷たくなってくることが節気名の由来ですが、やはり寒露の特徴といえば、空気の透明度が高くなること。空気中の水蒸気やちりが少なくなるので空が澄み渡り、大気が光をよく透過するので朝日がきらめきを増し、夜は月が皎々と輝きます。色づく山野や草花もいっそう鮮やかに。それだけ美しい景色に出会える、心動かされる季節になったともいえるでしょう。

この時期はまた、渡り鳥が南方へ飛び立つ季節でもあります。渡り鳥は昼間なら山影や川筋、夜なら星の配置などから場所を見定めて旅をしますが、空気の透明度が増す寒露の時期は遠くまで見通しがよくなるので、きっと迷いにくく、スムーズに進むことができるでしょうね。

自分の今いる場所や、これから行く道などが、よく見えてくる季節でもあるのかもしれません。

“体の内側の空”を、澄み切った「清気(せいき)」で満たす

東洋医学には、体の機能を「肝(かん)」「心(しん)」「脾(ひ)」「肺(はい)」「腎(じん)」の5つに分類する「五臓(ごぞう)」という考え方があります。

そしてこの五臓の理論から想像するのは、五臓は“体の中の自然”でもあるということ。

体の中には自然界と同じような世界が広がり、そこで五臓がそれぞれの役割をになっているという考え方です。

まず、おなかのあたりには“大地”の役割をになう脾があり、そこから生えている“木の幹”となるのは肝。大地の下、腰のあたりに張り巡らされている“木の根”は腎の役割で、胸には“太陽”の役割を果たす心、その背後には体の内側に広がる“空”=肺があります。

この五臓による“体の中の自然”は、自然界と同じような営みを持ち、かつ、自然界と連動し調和している⋯⋯と考えるのです。

自然界の空が最も澄み渡るこの季節は、体の内側の空である肺も清浄な空気で満たされます。

東洋医学では、呼吸によって吸い込む新鮮な空気を「清気(せいき)」と呼びますが、寒露は肺が1年で最もきれいな清気をとり入れることができる季節だといえるでしょう。ぜひこの清らかな空気をたっぷり吸い込んで、体の内側に広がる空=肺を澄み切った清気で満たしてください。

澄んだ空は太陽の光をたっぷりと大地に届けて自然界を養うものです。

同じように、体の内側の空である肺がきれいな清気で満たされると、太陽である心、木の幹である肝、大地の脾、木の根の腎へとエネルギーが循環してゆくはずです。実際にきれいな清気を多く吸い込むことは、肺の働きを強くして免疫力を高めると、東洋医学では考えられています。

なつめやゆり根で「悲」の感情をやわらげて

五臓は感情にも関係していて、肝は「怒」、心は「喜」、脾は「思」、肺は「悲」、腎は「恐」の感情と関わりが深いとされています。

これらの感情は、それぞれの関係する五臓に負担がかかると現れやすい傾向があり、秋は肺に負担がかかりやすいことから「悲」の感情が現れやすい季節といわれています。

例えば、かぜをひいて肺やのど、気管などをいためているとき、悲観的になったりネガティブな感情に陥ったりしませんか?

肺と「悲」の感情は意外と強く結びついているのです。

肺は乾燥に弱い臓です。そのせいか、秋の乾燥した風が吹くとなんとなくもの悲しい気分にもなりますよね。冷たい秋の空気がこころを鋭敏に研ぎ澄ますのかもしれません。寒露の時期はその繊細な感性を活かして、芸術の秋や読書の秋などを楽しむこともおすすめ。芸術鑑賞を楽しむことも養生のひとつとなるのです。

もし、繊細になりすぎてネガティブになる、うつ傾向になるという場合は、こころや神経を安定させる「安神(あんじん)作用」があるなつめやゆり根などの薬膳食材をとってください。薬膳茶などで気軽にとり入れることができます。

※以下のリンクにはプロモーションが含まれます。

また、乾燥対策として肺に潤いを補う食材をよくとることもメンタルケアになります。白きくらげ、白ごま、松の実、たまご、牛乳、豆乳などの白い食材がいいでしょう。のどが弱い、せきが出る、かぜを引きやすいなどの傾向が見られる人にもおすすめです。

体の内側に広がる空を、より清らかで澄んだ状態に保つ。そして呼吸を通じて、自然界の空と調和させてゆく。自然と体とが一体になるようなイメージで養生をしてみてください。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC