8月に入ると、肌がカサついてハリやツヤがなくなったり、のどの痛みやはれなどを感じたり、空咳が出たりといった不調が多く見られるようになります。

これは、暦では「立秋(りっしゅう)」を迎えて秋に入り、少しずつ空気が乾燥しはじめているから。猛暑が続いてはいますが、夏は過ぎ去り、残された暑さである「残暑」と徐々に色濃くなる秋の乾燥とが入り混じる季節がやってきています。

そんな夏から秋への過渡期となるこの時期は、残暑対策と乾燥予防に力を入れて「夏から秋への切り替え」を意識することが養生のポイント。その具体的な養生法について、国際中医師・国際薬膳師が東洋医学の視点でご紹介していきます。

<次の節気>処暑(しょしょ) 2025年8月23日~9月6日

<前の節気>大暑(たいしょ) 2025年7月22日~8月6日

「立秋」とはどんな時期?

立秋は「秋のはじまり」の節気 2025年は8月7日~8月22日

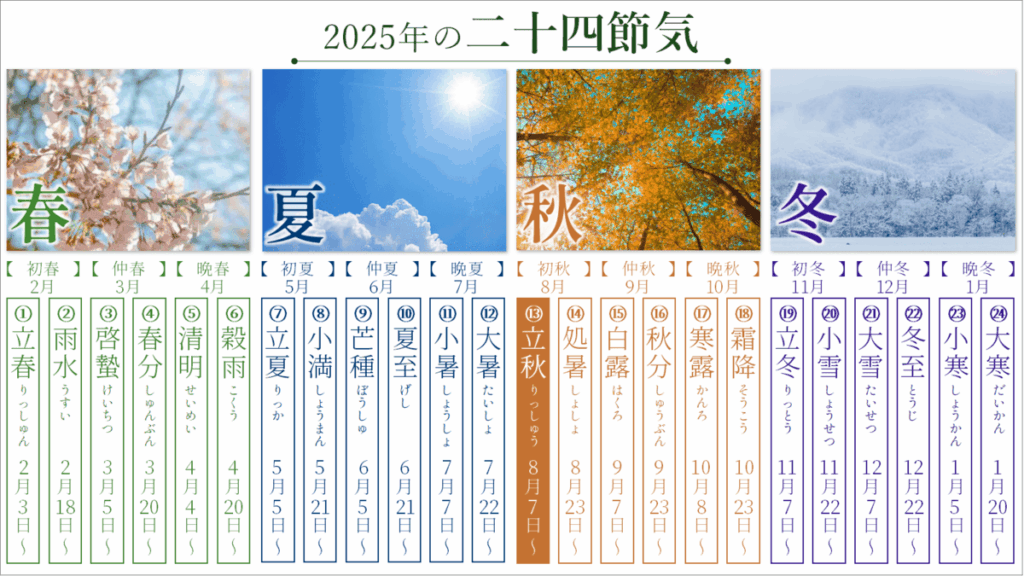

「立秋(りっしゅう)」は二十四節気(にじゅうしせっき)の秋の最初の節気で、2025年は8月7日〜8月22日。秋がはじまる時期とされますが、いまだに猛暑の真っ只中で、「秋のはじまりを実感できない」「まだまだ夏真っ盛りだ」と思われる人も少なくないでしょう。

そもそも夏は5月5日~の「立夏(りっか)」からはじまるのですが、暑さが頂点に達するのは夏の最後の節気である「大暑(たいしょ=7月22日〜8月6日)」の時期。そのため大暑の次の節気である立秋になっても、依然として暑いわけです。

しかし暑さの頂点は超え、夏は去りはじめています。立秋以降の暑さは過ぎゆく夏が残していった余熱なので「残暑」と呼ばれ、「処暑(しょしょ=8月23日~9月6日)」、「白露(はくろ=9月7日~9月22日)」と、徐々にやわらいでいき、「秋分(しゅうぶん=9月23日~10月7日)」を迎える頃には収まっていきます。「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉の通りですね。

そして入れ替わるように、立秋以降、秋の気配が少しずつ増していきます。そのためこの時期は、朝晩がわずかに涼しくなってきたり、入道雲に混じってすじ雲やうろこ雲などの秋の雲が浮かんでいたり、吹き抜ける風にカラッとしたさわやかな空気が混じったりと、暑い中にも秋のきざしがちらほら。まだまだ厳しい暑さが続きますが、秋の到来も見逃さずにキャッチしたいですね。

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。なお、二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

東洋医学から見た立秋の特徴

東洋医学では、1年のうち春と夏はエネルギーが外向きに発散される季節と考えます。木々は枝葉を外向きに大きく広げていき、人間は発汗によって体内の熱や水分を外向きに放出しています。

一方、秋と冬はエネルギーが内向きに蓄えられる季節と考えます。木々は葉を落として幹や根の内側に生命力を蓄えていき、人間は体を収縮させて熱や水分を体内に蓄えようとします。

このことから、夏から秋への過渡期である立秋は、エネルギーの流れを外向きから内向きへと転換させる時期であることがわかります。養生においても、体を開放して熱や水分を発散・排出する養生から、体を収れんさせて潤いや栄養を蓄えて熱を静める養生へとシフトチェンジ。気(き=エネルギー)や津液(しんえき=水分)を体外へもらさないように内向きに蓄えて、体内で充実させることがポイントとなります。

立秋以降、心身はどのように変化する?

秋の自然界は、空気が乾燥してくる季節です。

そして人間の体は、秋になると五臓(ごぞう)の肺(はい)の働きがさかんになり、そのぶん肺に負担がかかるため、肺の不調が現れやすくなります。

なお、東洋医学における肺とは肺そのものだけでなく、鼻やのどなどの呼吸器系、皮膚なども含まれるのですが、いずれも外界の空気と接する器官であるため空気の乾燥の影響を受けやすい部位。つまり秋は、肺、呼吸器系、皮膚などに乾燥による不調が現れやすい季節ということができます。

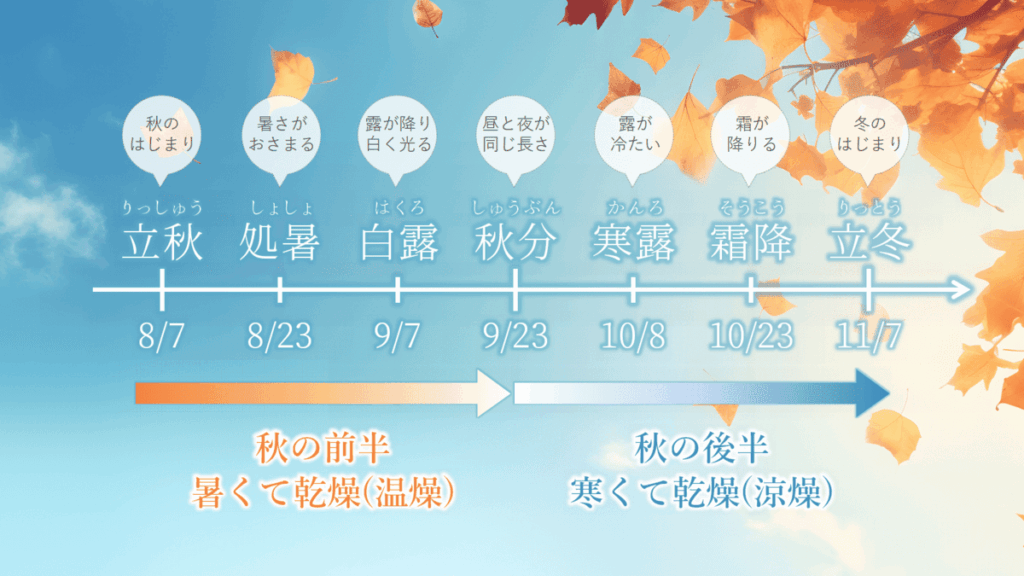

秋は立秋から「霜降(そうこう=10月23日〜11月6日)」までの6つの節気からなる約3ヶ月間となり、この期間を通して乾燥対策が重要な養生のテーマとなりますが、秋分までの秋の前半は暑くて乾燥する季節(温燥)、秋分以降の秋の後半は寒くて乾燥する季節(涼燥)となります。肌のシワや乾燥、髪の乾燥・抜け毛、せきをはじめとする呼吸器系トラブルなど、本格的な乾燥症状は秋の後半に現れやすいので、秋の前半はそうした不調を予防するための肺への潤い補給に力を入れていきましょう。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

肺(はい)とは⋯⋯

肺とは五臓のひとつ。西洋医学でいう肺だけでなく、鼻やのどなどの呼吸器系や皮膚などの働きも含まれています。主な働きは①呼吸をつかさどる、②呼吸によって気を作り出す、③体表面のバリア機能・免疫力をつかさどる、④皮膚に水分や栄養を送る、⑤水分代謝をになう(特に上半身の水分代謝をつかさどる)など。

【立秋の養生】テーマは「乾燥の予防」

秋のはじまりの季節である立秋は、乾燥の季節のはじまりでもあります。皮膚や粘膜が乾燥してから対処するよりも、乾燥を未然に予防する養生を行うほうが、より健康で美しい状態が維持されやすいもの。そこで立秋の時期は「乾燥の予防」をテーマに、養生を行うことをおすすめします。

立秋の食養生(薬膳)① 潤いを補って残暑と乾燥を静めよう

この時期におすすめの食材は、「滋陰清熱(じいんせいねつ)」の薬膳食材です。清熱滋陰とは、体内に水分・潤いを補うことで体の余分な熱を静める働きのこと。次に挙げる食材はいずれも滋陰清熱の効能があるので、これらをよくとることで残暑の余熱を冷ましつつ、乾燥によるさまざまな不調を予防することができます。

◉滋陰清熱(体内に水分・潤いを補って熱を静める)の食材

梨⋯⋯口の渇き、のどのはれ、声のかすれ、せき、熱感、ほてり、寝汗、たんなどが気になるときに。

バナナ⋯⋯激しい口の渇き、皮膚のトラブル、皮膚のかゆみ、せき、腸の乾燥による便秘(コロコロ便)などが気になるときに。

しじみ⋯⋯口の渇き、せき、黄色いたん、汗などが気になるときに。

ほうれんそう⋯⋯肌荒れ、赤ら顔、熱感、鼻血、痔の出血、貧血、めまい、便秘などが気になるときに。

たまご⋯⋯のどの渇き、のどの痛み、からせき、寝汗、イライラして眠れない、ほてりなどが気になるときに。

すもも(プルーン)⋯⋯のどの渇き、声のかすれ、微熱、ほてりなどが気になるときに。

立秋の食養生(薬膳)② 肺に潤いを補う食材で肌の乾燥を防ぐ

立秋以降、空気は徐々に乾燥していき、肌もその影響を受けていきます。そのまま乾燥が進むと秋の後半にはシワとなる可能性が高いので、立秋のうちから肺に潤いを補う薬膳食材をとり入れて、乾燥によるシワを予防しましょう。

◉肺に潤いを補って肌の乾燥を防ぐ食材

ながいも、はちみつ、クコの実、アスパラガス、白きくらげ、白ごま など

立秋のツボ養生 「肺兪(はいゆ)」のツボ押しで肺に潤いを補おう

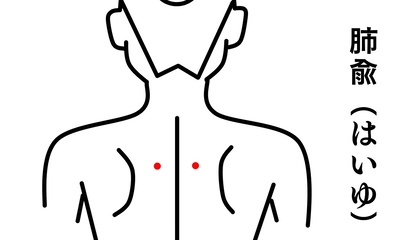

◉肺兪(はいゆ)

背骨と肩甲骨の中間にあり、肩甲骨上部から肩甲骨全体の1/3くらい下にあるツボで、背骨を挟んで左右にあります。指先で強めに押しましょう。自分で押しにくい場合は、他の人に押してもらうか、背中用のツボ押し棒を使って押すといいでしょう。

肺気(はいき=肺のエネルギー)や肺陰(はいいん=肺の潤い)を補うツボで、肌の乾燥の予防に役立ちます。せきが気になるときにもおすすめです。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる立秋の自然

普段なかなか自然に触れる機会がないという人でも、暦を通じて自然とつながることができるもの。自然とのつながりは、きっとあなたの心や体を健康へと導く道しるべとなります。

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。

2025年の立秋は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「涼風至(すずかぜいたる)」8月7日~8月11日

涼しい風が吹きはじめる時期です。

気温も湿度もまだまだ高い時期ですが、朝夕は少し秋の気配が漂いはじめて、涼しい風を感じるときも。

秋になってから感じる涼しさを「新涼(しんりょう)」と表現します。季節が夏から秋へと新たになったことを、教えてくれる言葉です。

◉次候「寒蝉鳴(ひぐらしなく)」8月12日~8月17日

ひぐらしの鳴き声が聞こえてくる時期です。

日暮れどきによく鳴くことが、その名の由来とされるひぐらし。ジージーと鳴くミンミンゼミやアブラゼミの声は盛夏の象徴といえますが、そこに高く透き通った声で「カナカナカナ⋯⋯」と鳴くひぐらしの声が混じってくると、夏が終わって秋が来たことを直感するものです。

蝉は夏の季語ですが、蜩(ひぐらし)は秋の季語とされています。

◉末候「蒙霧升降(ふかききりまとう)」8月18日~8月22日

深い霧が立ち込めるようになる時期。

この時期になると朝夕の気温が下がり、森や高原などでは湿った空気が冷えて霧が発生しやすくなります。

この候は、春の節気「雨水(うすい)」の次候「霞始靆(かすみはじめてたなびく=春霞がたなびく頃 2月23日〜27日)」と対になっています。霞は春の季語、霧は秋の季語とされていますが、気象庁のHPによれば霞は気象用語ではなく、空気中に小さなちりや煙のつぶなどがたくさん浮かんで白っぽく見える状態をさす言葉。一方の霧は、空気中の水蒸気が細かい水滴となって浮かんでいる状態で、1km未満しか見通せない状態をさす気象用語とされています。

次の節気は8月23日~の「処暑(しょしょ)」です。残暑見舞いを送るのは処暑までといわれており、暑さが少しやわらいでくる頃とされています。今年の夏はどうなるでしょうか。無理せず養生をとり入れて、健やかに過ごしていきましょうね。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

気象庁HP「もや、霧(きり)、霞(かすみ)、雲のちがいは?」https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/a2_12.html

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

『藤本蓮風経穴解説』(藤本蓮風著、メディカルユーコン刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC