9月後半を過ぎて暑さが落ち着いてきたのに、なぜか疲れる、元気が出ない、朝起きれない、夜眠れない⋯⋯そんな不調を感じていませんか?

昼と夜の長さがほぼ等しくなる秋分(2025年9月23日〜10月7日)は、「バランス」が重要な季節。日頃から活動と休息のバランスがとれた生活を送っている人は、この時期を健やかに過ごすことができるでしょう。しかし、生活リズムが乱れていたり養生が不十分だったりすると、心身のアンバランスさが不調として現れやすくなるときなのです。

ですが同時に秋分は、乱れてしまった体内バランスを整える絶好のタイミング。日頃なかなか養生が実践できないという人こそ、秋分の時期に養生を行うのが効果的なのです。

そんな秋分におすすめの養生法を、国際中医師・国際薬膳師の筆者が東洋医学の視点で解説していきます。

<次の節気>寒露(かんろ) 2025年10月8日~10月22日

<前の節気>白露(はくろ) 2025年9月7日~9月22日

「秋分(しゅうぶん)」とはどんな時期?

秋分は「昼と夜の長さが同じ」節気 2025年は9月23日~10月7日

涼しい季節の到来を告げる、秋のお彼岸。秋のお彼岸とは秋分の日(2025年は9月23日)をはさんだ前後3日間、計7日間のことをいいます。「暑さ寒さも彼岸まで」といわれますが、近年は温暖化の影響でお彼岸を過ぎても暑い日があることが珍しくありません。とはいえ、日の長さは着実に短くなっているので、過ごしやすくなることは間違いないでしょう。

秋分の日は太陽が真東から昇って真西に沈む日で、昼と夜の長さがほぼ同じ。昼と夜の長さがほぼ同じといえば、「春分(しゅんぶん)」もそうですね。東洋医学ではこの春分や秋分に訪れる昼と夜の長さがほぼ同じ状態を、「陰陽調和(いんようちょうわ)」と呼んでいます。

陰陽調和とはなにかというと、自然界において熱する力や乾燥する力となる「陽気」と、冷やす力や潤す力となる「陰気」とが等しくなる状態のこと。

陽気は太陽の光熱に由来するもので、昼に強くなります。

陰気は大地や海の水分・栄養分に由来するもので、夜に強くなります。

つまり、昼と夜の長さが等しくなるということは、陽気と陰気が等しくなるということであり、それはすなわち陰陽が調和している状態、というわけです。

秋分は体の陽気と陰気のバランスを整える絶好のとき

昼に生まれる陽気と夜に生まれる陰気は、自然界全体を営む根源的な力です。

そして人間の体も、昼に生まれる陽気と夜に生まれる陰気によって、生命活動が営まれています。

人間の体における陽気とは代謝によって生まれた熱エネルギーや活動エネルギー、陰気とは血液や体液などの体を冷やす力や潤す力になります。どちらも体に欠かせないもので、陽気と陰気はバランスよく釣り合っているのが理想的といえるでしょう。

しかし現代人の多くは、生活習慣や体質、季節や気候などの影響を受けて、陽気と陰気のバランスがかたよりがち。

陽気が強すぎる人は心身が興奮しやすい、イライラしやすい、炎症や肌荒れ、はれものなどができやすいなどの傾向が見られ、陰気が強すぎる人は冷えやすい、むくみやすい、代謝が低下しやすいなどの傾向が見られます。

こうした陽気と陰気のアンバランスは、不調の原因にもなるのです。

そんな体内バランスがかたよりがちな私たちにとって、昼と夜の長さが等しく、太陽と大地の力が調和している秋分の時期は、体の陽気と陰気のバランスを整える絶好のチャンス。日頃のストレスや忙しさなどで心身のバランスが悪くなっているかも⋯⋯と感じる人は、秋分の時期にバランスを整える養生を実践してみてください。

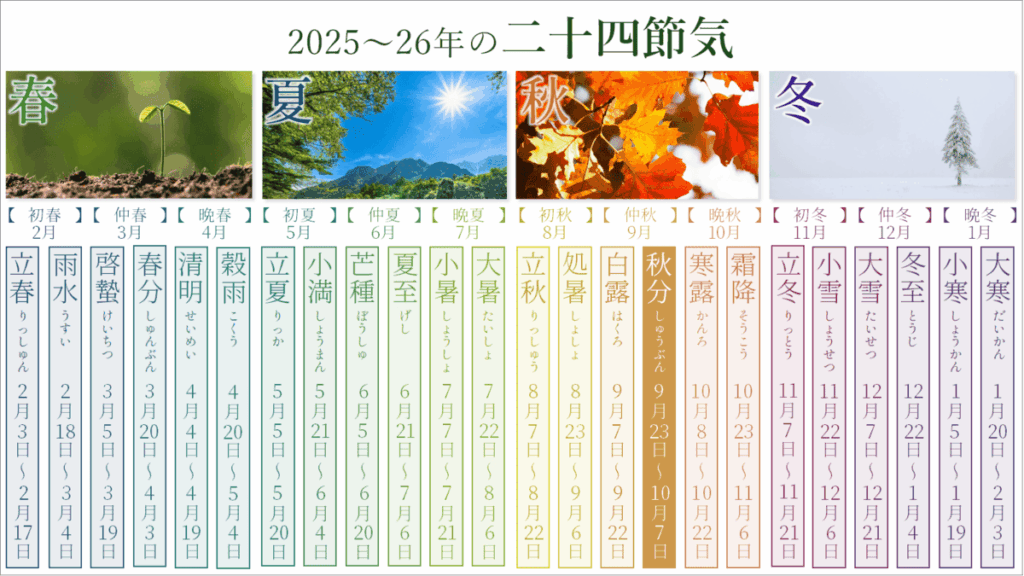

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。なお、二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

【秋分の養生】テーマは「バランシング」

体を温める力である陽気と、潤す力である陰気のバランスを整えやすい秋分の季節。

そんな秋分の養生テーマは「バランシング」。陽気と陰気が均衡をとれるような生活を目指してみてください。

具体的には、食事、運動、睡眠の3つにおいて、陽気と陰気が等しくなるようにバランシングを行うことがポイントとなります。

バランシング①食事⋯⋯「陽の食材」と「陰の食材」をバランスよく食べる

秋分の季節になると食欲が湧いてきます。夏バテ気味だったり、慢性的な疲れや不調が気になる人は、この時期にしっかり食べて体力増強をはかるといいでしょう。

薬膳にはさまざまな食材分類のカテゴリーがありますが、そのなかで最も大きな分類が「陽の食材」と「陰の食材」。

陽の食材とは陽気を補う食材で、体を温める食材やエネルギー源になる食材。陰の食材とは陰気を補う食材で、体を冷やす食材や潤いを補う食材。

薬膳で取り扱う食材は、この陰と陽のどちらかに大別することができます。

秋分の時期は、陽の食材と陰の食材をだいたい同量ずつ食べてバランシングをはかるといいでしょう。下記の表は、秋分の時期におすすめの食材を陽の食材と陰の食材に分類した一覧表です。食材選びに活用してください。

| 陽の食材(陽気を補う食材) | 陰の食材(陰気を補う食材) | |

| 穀類 | うるち米、もち米 | 小麦、大麦、そば |

| 野菜 | いも類、きのこ類、豆類、かぼちゃ、キャベツ、とうもろこし、ブロッコリー、ねぎ、しょうが、しそ、ピーマン、にら、たまねぎ、唐辛子 | 白菜、きゅうり、トマト、なす、レタス、セロリ、にんじん、ほうれんそう、れんこん、かぶ、だいこん |

| フルーツ・ナッツ類 | 桃、栗、くるみ | ぶどう、梨、柿、いちじく、銀杏、りんご、オレンジ、バナナ、ピーナッツ、ごま |

| 肉類 | 牛肉、鶏肉、羊肉 | 豚肉、鴨肉、猪肉 |

| 魚介類 | かつお、いわし、あじ、さけ、さば、たら、うなぎ、えび | いか、たこ、かに、貝類、海藻類 |

| その他 | はちみつ、黒糖 | 豆腐、こんにゃく、たまご、チーズ、牛乳、豆乳 |

バランシング②運動⋯⋯「陽の時間」は活動的に、「陰の時間」はリラックス

秋分は運動に適した季節。スポーツやトレーニング、サイクリング、散歩などの運動は体を温める「陽の行動」であり、体内の陽気を養う効果があります。しかし一方で、発汗を促すため汗をかきすぎると体内の水分が奪われてしまい、陰気の消耗につながります。

つまり、激しい運動や長時間の運動は、陽気が過剰で陰気が不足したアンバランスな状態を招く可能性が高いので、養生が目的の場合は心地よく汗ばむ程度の運動を楽しむことがおすすめです。

また、「陽の行動」である運動は「陽の時間」に行うこともポイントです。

「陽の時間」とは日が出ている時間帯のこと。秋分の時期は日が出ているのは5時半頃〜18時頃なので、運動や体を活発に動かす行動はこの時間帯に行いましょう。

日没後の18時以降は「陰の時間」。「陰の時間」はリラックスしてゆったりと過ごしましょう。リラックスすることは「陰の行動」であり、体内の陰気を養います。「陰の時間」に「陽の行動」である運動や活発な活動を行うと、陰気を消耗して陽気が過剰なアンバランスな状態に。いくら運動が体にいいことであっても、夜に体に負担をかけることは効果的とはいえません。「陰の時間」は「陰の行動」を。陰陽それぞれの時間に調和するように行動することが、バランシングにつながります。

バランシング③睡眠⋯⋯朝日と夕日を眺めて、太陽のリズムと調和する

人間の睡眠リズムは、太陽のリズムと密接に関わっています。朝の目覚めが悪い、昼間に強い眠気に襲われる、夜寝つけない、眠りが浅いなどの睡眠リズムの乱れは、太陽のリズムを意識することが改善のサポートになります。

特に昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の時期は、太陽のリズムとの調和がはかりやすいとき。そこで秋分の期間は、日の出と日の入りを意識した生活を送るといいでしょう。

秋分の時期は日の出がだいたい5時半~6時過ぎ頃なので、できればこの時間に合わせて起床して朝日を眺めましょう。夏は日の出が4時台とかなりの早朝で、日の出に合わせて起床するのはハードルが高めでしたが、この時期なら比較的、日の出の時間に起床しやすくなります。もし難しい場合でも、起床後にまずは朝日を眺めることをルーティンにしてみて。昇っていく朝日を見ながら深呼吸を数回行えば、すっきりと心地いい目覚めとなり、体が睡眠モードから活動モードに切り替わります。

一方、日の入りは17時半~18時過ぎ頃に訪れるので、できればこの時間帯に夕日を眺めましょう。沈みゆくオレンジ色の夕日を見ると、心身は自然と落ち着いた気分になり、体が活動モードから休息モードへと切り替わります。そして日没後はゆったりと過ごし、できるだけ早く就寝を。23時頃までにはベッドに入るといいでしょう。

秋分のツボ養生:陽気と陰気を整える、内くるぶし周辺の3つのツボ

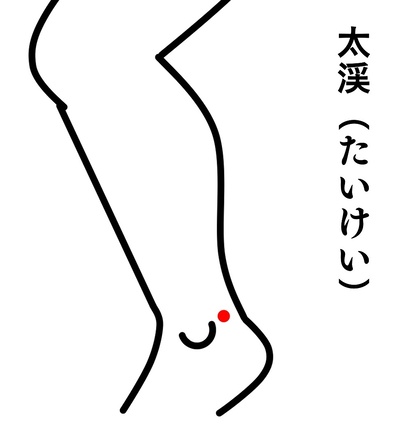

◉基本のツボ⋯⋯陽気と陰気の両方を補う「太渓(たいけい)」

秋分の時期は、陽気と陰気の両方を補える「太渓(たいけい)」のツボを押すといいでしょう。内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみにあるツボで、夜、入浴後や就寝前に親指で5秒押して5秒休むリズムで数回繰り返しましょう。左右両方行ってください。

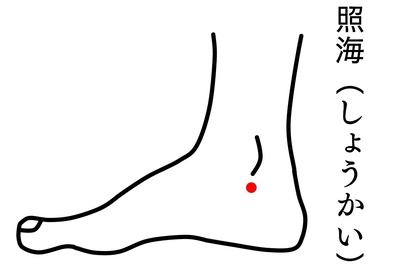

◉陰気を多く補うなら「照海(しょうかい)」をプラス

ほてり、のぼせ、のどの渇きなどが気になる場合は、陽気が強すぎるタイプなので、陰気を補う「照海(しょうかい)」のツボ押しを太渓のツボ押しにプラスしてバランシングをはかるといいでしょう。内くるぶしの一番高い場所から親指1本分下にあるツボです。陰の時間である夜の入浴後や就寝前に、親指で3〜5秒押し、5回繰り返しましょう。左右両方行ってください。

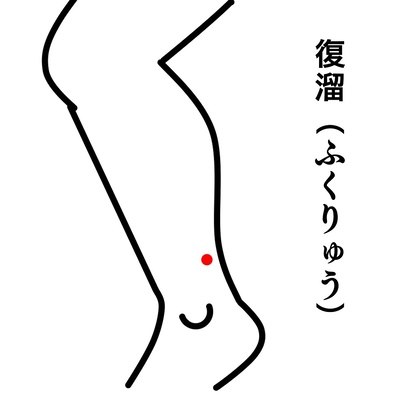

◉陽気を多く補うなら「復溜(ふくりゅう)」をプラス

冷え、むくみ、疲れなどが気になる場合は、陰気が強すぎるタイプなので、陽気を補う「復溜(ふくりゅう)」のツボ押しを太渓のツボ押しにプラスしてバランシング。内くるぶしの一番高いところから指3本分上の高さに位置するアキレス腱のキワのくぼみにあるツボです。陽の時間である朝に、指で3〜5秒押し、5回繰り返しましょう。左右両方行ってください。

秋分の生活養生:衣類に気をつけて寒暖差対策を

◉昼間は真夏のように暑かったのに夕方はぐっと寒くなる⋯⋯というように、寒暖差が激しくなる時期です。薄手のカーディガンなど、脱ぎ着して温度調節ができる服装を意識するといいでしょう。

◉秋分の日を過ぎると、少しずつ昼が短く夜が長くなっていきます。そろそろ衣替えをはじめましょう。

◉陰陽バランスを整えるために、秋分の期間はお酒はひかえめにするのがおすすめです。特に秋分の日は二日酔い厳禁。飲みすぎないように注意してください。

◉古くからお彼岸に先祖供養が行われるのは、春分の日、秋分の日がともに朝日が真東から昇り、夕日が真西に沈むことから「西方にある極楽浄土への道が開かれる日」と考えられたためなのだとか。特に春分は朝日との結びつきが強く(ここから昼が長い季節になるため)、秋分は夕日との結びつきが強く(ここから夜が長い季節になるため)なります。秋分の時期は、西に沈む夕日を眺めてご先祖様や雄大な自然などに思いをはせると、心のバランシングにもなりそうですね。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる秋分の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。家にいながらでも、街なかで暮らしていても、七十二候のイメージの糸をたぐりよせれば自然とつながることができます。季節の変化に合わせた健康管理にも役立ちますよ。

2025年の秋分は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」9月23日~9月27日

雷が鳴らなくなる時期です。

春分の末候「雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)」と対になっている七十二候で、暑い季節を象徴する雷雲=入道雲が現れなくなり、高い空に美しいうろこ雲やはね雲が現れるようになります。

ところで、雷のことをなぜ「稲妻」と表現するのか、気になりませんか? これは、昔から雷は「稲の夫(つま)」と考えられていたため。「つま」とは本来「配偶者」のことで、昔は「夫」の字も「つま」と読んでいました。雷が落ちると稲が実る、稲が身ごもると考えられていたのです。実際に雷には稲やそのほかの植物を育てる作用があることが科学的に解明されていて、雷の放電によって空気中の窒素が植物の肥料となり、雨とともに土壌に染み込んで植物の成長を支えているのだそう。雷が収まるこの時期に、その実りが収穫のときを迎えます。まさに天と地の恵みですね。

◉次候「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」9月28日~10月2日

虫が地中に入って冬ごもりをはじめる時期。春の節気の「啓蟄(けいちつ)」の初候「蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)」と対になっています。

大河ドラマ『べらぼう』で喜多川歌麿の「画本虫撰(えほんむしえらみ)」が登場しましたが、虫の本なのにへびやかえるが描かれているのを不思議に思われた人もいるかもしれません。中国における「虫」という漢字の起源を見てみると、実はへびの象形文字で、虫とは本来へびのことだったのです。一方、ありなどの昆虫は「蟲」という字で表して区別されていたそうです。日本では昔、地面を這ったり飛び回ったりしている小さな生き物をまとめて「ムシ」と呼んでいました。そのため「虫」も「蟲」も「ムシ」と読むようになったようです。へびやとかげやかえるを「虫」と呼ぶと、なんだか家の周りに住んでいそうな身近な存在に感じられますね。

◉末候「水始涸(みずはじめてかるる)」 10月3日~10月7日

水源が乾燥によって枯れはじめる時期です。

「水始涸」は「田んぼの水抜きをする頃」と説明されているものが多いのですが、七十二候の起源といわれる紀元前2世紀の中国で成立した「淮南子(えなんじ)」には「陽気が衰えて水も涸れ始める」とあり、川などの自然の水源が枯れるというのが本来の解釈になります。

東洋医学でも、秋は草花を枯らす空気である「粛殺の気(しゅくさつのき)」が、自然界に広がっていくと考えられています。この粛殺の気は、私達の体からも水分を奪う厳しい存在。しっかり身を守って養生していきましょう。

次は10月8日~の「寒露(かんろ)」。陽の季節から陰の季節へと移り変わり、冷えと乾燥対策が重要な時期となります。少しずつ色づきはじめる山々。澄み渡る青空。深まる秋が楽しみですね。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

ウェザーニュース 七十二候「雷乃発声」「稲妻」とも書く雷のひみつ https://weathernews.jp/s/topics/202203/300045/

西東京市Web 第26回「虫」「蟲」「ムシ」 https://www.city.nishitokyo.lg.jp/enjoy/rokutosciencecolumn/rokutosaiensukoramu/koram_26.html

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

『藤本蓮風経穴解説』(藤本蓮風著、メディカルユーコン刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC