「最近、寝ても疲れがとれない」「食欲が落ちてきた」「肌荒れが目立ってきた」そんな悩みを抱えていませんか?

7月下旬から8月上旬のこの時期は、1年で一番暑い「大暑(たいしょ)」にあたるとき。タイトル画像の文言にある「溽暑(じょくしょ)」とはこの時期の蒸し暑さを表す言葉で、1年で最も不快指数が高くなるのが大暑の特徴です。

そんな蒸し暑さの影響で、この時期は夏バテや胃腸の不調に悩む人が多くなるほか、ジメジメする暑さの影響で肌トラブルが現れやすい傾向も。

こうした大暑の不調を予防・緩和する養生法を、国際中医師・国際薬膳師が東洋医学の視点でご紹介していきます。

<次の節気>立秋(りっしゅう) 2025年8月7日~8月22日

<前の節気>小暑(しょうしょ) 2025年7月7日〜7月21日

「大暑」とは

大暑は夏の最後の節気 2025年は7月22日~8月6日

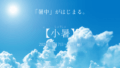

「大暑(たいしょ)」とは二十四節気(にじゅうしせっき)の夏の最後の節気(せっき=約15日間の季節の区分)で、文字通り「大変暑い季節」を意味します。夏の最後にして一番暑い季節となり、2025年は7月22日~8月6日となります。

大暑とひとつ前の節気である「小暑(しょうしょ)」の期間は合わせて「暑中」と呼ばれ、昔からこの時期が夏真っ盛りの季節といわれてきました。「暑中見舞い」は、この時期の極暑をなんとか健康に乗り切ってほしいという“お見舞い”の心づかいから生まれた風習です。

この時期の暑さの特徴は、気温だけでなく湿度も高い“蒸し暑さ”。高温多湿の日本の夏特有の暑さを表す「溽暑(じょくしょ)」という言葉は、晩夏の季語でもあります。この蒸し暑さからいかに心身を守っていくかが、大暑の養生のポイントとなります。

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。明治5年までわが国で使用されていた旧暦(太陰太陽暦)では、季節を表す暦として二十四節気が用いられていました。なお、暦における1年が365日なのに対し、地球が太陽の周りを1周する公転周期は365.2422日で、約6時間の誤差があります。そのため二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

夏から秋への変わり目「夏の土用」の時期

「土用」とは季節の変わり目の期間のことで、四季それぞれに土用の期間があります。立春、立夏、立秋、立冬それぞれの直前約18日間が土用にあたり、2025年の「夏の土用」は立秋(8月7日)直前の7月19日〜8月6日。夏から秋への変わり目の時期となります。

夏の最後の節気である大暑は、暑さがピークを迎える時期。しかし、日の長さは少しずつ着実に短くなりつつあり、それにともなって秋の気配が少しずつ芽生えてくるときでもあります。そんなふうに夏と秋が入り交じる不安定な季節でもあるのが、夏の土用の特徴です。

暑さが極まる「三伏(さんぷく)」の「中伏(ちゅうふく)」が到来

「三伏(さんぷく)」とは、秋の気を伏する(降伏させる)ほど夏の暑さが極まる日のこと。「初伏(しょふく)」「中伏(ちゅうふく)」「末伏(まっぷく)」の3日間を総称して三伏と呼びます。初伏は夏至以後3度目の庚(かのえ)の日で2025年は7月20日、中伏は夏至以後4度目の庚の日で2025年は7月30日、末伏は立秋以後最初の庚の日で2025年は8月9日。大暑の期間には中伏がやってきます。

東洋医学の本場である中国では、三伏の日に体を温めて冬の冷えを予防する「冬病夏治(とうびょうかち)」と呼ばれる養生がとても重視されています。日本でも「三伏の候(さんぷくのこう)」という言葉が暑中見舞いの時候の挨拶に用いられており、三伏は古くから根づいている暦といえます。

大暑に起こりやすい不調と養生法

大暑に起こりやすい不調

①夏バテ

大暑は夏バテになりやすい季節です。その理由は次のとおりです。

・暑さと発汗で気(き=エネルギー)や水分を消耗し、気の不足や水分不足を招くため

・湿度が高く、その影響で脾(ひ=胃腸)の働きが低下して食欲不振などになり、気や栄養の不足を招くため

・冷たい飲食物や冷房によって脾が冷え、消化吸収力が低下して気や栄養の不足を招くため

・暑さによって心拍数が高まって心(しん)に負担がかかり、イライラ、不眠などを招いて疲労が回復しにくくなるため

②胃腸の不調

大暑の期間中はずっと夏の土用にもあたります。土用は脾に負担がかかりやすいときで、食欲不振などの胃腸の不調も現れやすくなります。

③肌のトラブル

紫外線による肌のダメージや、高温多湿で皮膚表面に雑菌が繁殖しやすいこと、夏バテや疲労などによる皮膚のバリア機能の低下などによって、肌の炎症、肌荒れ、かゆみなどの肌のトラブルも現れやすくなります。

そのほか、暑さによる熱中症にも引き続き注意が必要です。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

脾(ひ)とは……

脾とは五臓のひとつで、胃腸の役割をになう臓。主な役割のひとつに、食べたものを分解してそこから吸収した水分や栄養を体の各部位へと分配する「運化」という働きがあります。この脾の運化によって体内の水分代謝がスムーズに行われているのですが、脾に負担がかかると働きが低下し、運化による水分の分配が十分に行われなくなるため、水分の流れが滞り、さまざまな不調の原因となります。

心(しん)とは……

心とは五臓のひとつ。主な働きには、①血(けつ≒血液)を作る働き、②心臓と血管を拍動させて血を全身にめぐらせる働き、③精神活動をコントロールする働きがあります。心に負担がかかると、動悸、動いていないのに汗をかく、不眠、夢をよく見る、もの忘れ、熱感があって落ち着かないなどの不調が現れやすくなります。

大暑の薬膳① 夏バテを防ぐ薬膳

大暑に多く見られる夏バテを防ぐためには、まず疲労の直接的な原因となる気の不足を改善することが第1のポイントになります。そのためまずは「益気(えっき=気を増やす)」を意識した薬膳をとり入れましょう。

また、発汗も夏バテを招く大きな要因となるので、体内に水分を生み渇きを抑える「生津止渇(しょうしんしかつ)」の薬膳もよくとるといいでしょう。

不眠、イライラ、動悸などが気になる場合は、心の負担をやわらげる「養心(ようしん)」の薬膳もおすすめです。そして、体の余分な熱を冷ますために「清熱(せいねつ)」の薬膳食材をよくとってください。

◉益気(気を増やす)の薬膳食材

うるち米、いんげん、じゃがいも、桃、牛肉など

◉生津止渇(体内に水分を生み渇きを抑える)の薬膳食材

すいか、オレンジ、レモン、キウイフルーツ、マンゴー、梅干しなど

◉養心(心の負担をやわらげる)の薬膳食材

小麦、はちみつ、なつめ、たまご、かきなど

◉清熱(体の余分な熱を冷ます)の薬膳食材

白菜、セロリ、ズッキーニ、にがうり、トマト、きゅうり、すいか、緑茶など

◉薬膳メニュー例

・梅干し茶漬け(うるち米+梅干し+緑茶)

・桃とレモンのカルパッチョ

・トマトの卵炒め

大暑の薬膳② 胃腸の不調を防ぐ薬膳

胃腸の不調は、脾を強くする「健脾(けんぴ)」の薬膳で防ぎましょう。「大暑の薬膳①」でご紹介した益気の食材にも、健脾の効果があります。

また、脾は湿気に弱いので、体内の余分な湿気を排出する「利湿(りしつ)」の薬膳もとり入れてください。

調理法は、ゆでる・蒸す・煮るなどを中心にして、脂っこくない味つけにするのがおすすめです。

◉健脾(脾を強くする)の薬膳食材

とうもろこし、じゃがいも、いんげん、たまねぎ、にんじん、なす、おくらなど

◉利湿(体の余分な湿気を排出する)の薬膳食材

とうもろこし、大豆・枝豆、小豆、黒豆、はとむぎ、レタス、冬瓜、しじみなど

◉薬膳メニュー例

・とうもろこしごはん

・はとむぎごはん

・肉じゃが(牛肉+じゃがいも+いんげん+たまねぎ+にんじん)

大暑の薬膳③ 肌のトラブルを防ぐ薬膳

紫外線による肌のダメージ対策におすすめなのは、体の余分な熱を冷まして炎症をやわらげる「清熱解毒(せいねつげどく)」の薬膳です。また、「大暑の薬膳②」でご紹介した利湿の薬膳食材は、肌のべたつきや肌荒れを防止するのにも役立ちます。

なるべくさっぱりした味つけにするといいでしょう。

◉清熱解毒(体の余分な熱を冷まして炎症をやわらげる)の薬膳食材

トマト、きゅうり、にがうり、豆腐、こんにゃく、バナナ、しじみ、たんぽぽ茶、どくだみ茶、菊花茶、緑茶など

◉薬膳メニュー例

・きゅうりとこんにゃくの白和え

・トマトとレタスのスープ

・にがうりのおひたし

大暑におすすめのツボ

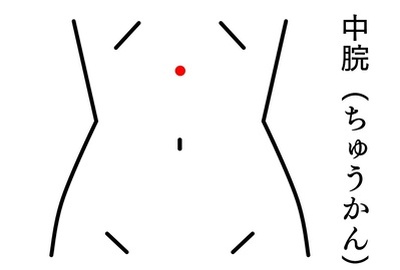

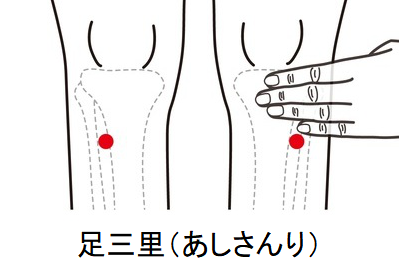

【夏バテ、肌のべたつき、胃腸の不調に】中脘(ちゅうかん)+足三里(あしさんり)

中脘はみぞおちとへその中間点にあるツボ、足三里はひざの皿の外側の下にあるくぼみから指4本分下にあるツボです。どちらも脾の働きを高めて益気と利湿を促進します。

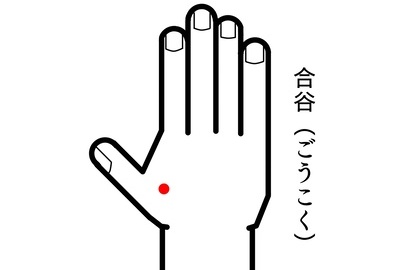

【夏バテや疲労の回復に】合谷(ごうこく)

人差し指と親指の骨が交差する場所の少し前にあるくぼみ。体の余分な熱をとる清熱と、気を補う益気を促します。

大暑の生活養生

◉汗をかくと体内の気も汗と一緒に体外へと流出するため、激しい運動や長風呂、サウナなどは疲労や夏バテの原因となります。この時期はひかえめにしましょう。

◉夏は昼寝が養生になります。15~20分の昼寝をすると疲労が回復しやすくなり、夏バテ予防になります。

◉冬に冷えやすい人やかぜをひきやすい人、足腰が痛くなりやすい人などは、「冬病夏治(とうびょうかち)」を行うのがおすすめです。これは「冬の病は夏の養生で治す」という東洋医学の考え方。小暑、大暑、立秋はこの冬病夏治を行うのに最適な季節です。詳しい方法は小暑の記事(リンクは下にあり)で紹介しているので、あわせて参考にしてください。

◉7月31日は土用の丑の日です。胃腸の調子がいい人はうなぎを食べて気を補うと、夏バテ予防になります。なお、胃腸の調子が悪い人は無理にうなぎを食べずに、小暑の記事(リンクは下にあり)で紹介している「夏の土用(7月19日~8月6日)の養生法」を実践するといいでしょう。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる大暑の自然

普段なかなか自然に触れる機会がないという人でも、暦を通じて自然とつながることができるもの。自然とのつながりは、きっとあなたの心や体を健康へと導く道しるべとなります。

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。

2025年の大暑は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」7月22日~7月27日

桐がつぼみをつける季節です。

桐は5月頃に薄紫の花を咲かせ、その後、この時期になると来年咲く花のつぼみがふくらんできます。花を咲かせる10ヶ月も前につぼみをつけて準備しているなんて、季節を先取りして生きる自然の生物のたくましさを感じますね。

桐は日本の木で最も軽いため持ち運びに便利で、かつ、温度や湿度の変化に合わせて収縮・膨張して湿度を調節する性質や、防虫性、防火性にも優れていたので、昔からたんす材に用いられていました。特に火事が多かった江戸時代は、家がほとんど燃えてなくなってしまっても桐たんすだけが真っ黒に焦げて残り、中の着物は無事だったということもあったとか。長い間、日本人の暮らしに寄り添ってきた樹木です。

◉次候「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」7月28日~8月1日

湿った地面から熱気が立ち上って蒸し暑くなる季節です。

気温、湿度ともにピークに近くなり、1年で最も不快指数が高くなるとき。まさしく溽暑(じょくしょ)の季節といえます。

土は人間の体に置き換えると脾に相当します。土が湿って熱を帯びるこの時期は、脾に余分な熱と湿気がたまりやすくなるもの。前述している清熱、利湿、健脾の薬膳食材をよくとると季節の養生になります。

◉末候「大雨時行(たいうときどきふる)」8月2日~8月6日

大雨がときどき降る季節です。

気温、湿度ともに最も高い時期ですが、雷雨や夕立も多く、雨上がりは涼しさが感じられます。蝉しぐれのなかにひぐらしの鳴き声が混ざっていたり、わずかに空が高くなったように見受けられたりと、夏が終わりに近づいていることをふと感じる瞬間も。

まぶしい季節が過ぎゆくのは、嬉しいようでもさみしいようでもあります。

まとめ

・大暑は夏の最後の節気。1年で最も蒸し暑い季節。

・大暑は夏の土用の期間で、脾の不調があらわれやすい。

・暑さが極まる三伏のうちの中伏が7月30日にやってくる。冬に冷えやかぜに悩みがちな人は、この時期に冬病夏治の養生をするのがおすすめ。

・大暑に起こりやすい不調は、夏バテ、胃腸の不調、肌のトラブルなど。熱中症にも注意が必要。

・夏バテを防ぐには、益気、生津止渇、養心、清熱の薬膳食材をよくとること。

・胃腸の不調を防ぐには、健脾、益気、利湿の薬膳食材をよくとること。

・肌のトラブルを防ぐには、清熱解毒、利湿の薬膳食材をよくとること。

・大暑におすすめのツボは、中脘、足三里、合谷など。

次の節気は8月7日~の「立秋(りっしゅう)」。いよいよ秋の節気がはじまります。厳しい残暑のなかにも、かすかな秋のきざしを見つけられるかもしれません。五感を研ぎ澄ませて、季節の移ろいを細やかに感じていきたいですね。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

台東区文化探訪アーカイブス https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/craft/craftsmen/japanese/page_17.html

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

『藤本蓮風経穴解説』(藤本蓮風著、メディカルユーコン刊)

『現代こよみ読み解き事典』(岡田芳朗・阿久根末忠編著、柏書房刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC