1年で最も日が高く昇り、日が長くなる夏至(げし)。太陽エネルギーである「陽気」が極まるときであるのと同時に、「陰気」が増えはじめるときでもあります。

また、夏至は神社との関係も深く、自然崇拝を通じて自然とのつながりをより強く感じられる季節。

そんな夏至の期間の過ごし方について、薬膳・ツボ・生活養生など、東洋医学の視点からご紹介していきます。

<次の節気>小暑(しょうしょ) 2025年7月7日〜7月21日

<前の節気>芒種(ぼうしゅ) 2025年6月5日〜6月20日

夏至とは

夏至は夏の4番目の節気 2025年は6月21日〜7月6日

2025年6月21日~7月6日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「夏至(げし)」。夏の4番目の節気です。

夏至のはじまりである6月21日は1年で最も日が高く昇り日が長くなる日で、東京では日の出が4時25分、日の入りが19時00分、日の高さ(太陽を見上げたときの水平線からの角度)が77.8度、日の長さが14時間35分となります。

ちなみに、1年で最も日が短くなる冬至(とうじ)と比べたものが下表。日の高さは約47度、日の長さは5時間近くもの差があります。

冬至と夏至の比較

| 日の出 | 日の入り | 日の高さ | 日の長さ | |

| 冬至(2024年12月21日) | 6:47 | 16:32 | 30.9度 | 9時間45分 |

| 夏至(2025年6月21日) | 4:25 | 19:00 | 77.8度 | 14時間35分 |

1年で最も日が長いということは、1年で最も多く太陽のエネルギーが地上に降り注いでいるということ。これを東洋医学では「陽気が極まる」と表現します。

「陽気」とは太陽のエネルギーで、生命に熱を与え、体を活動させるエネルギーとなるもの。私たちの体を温め手足を動かすエネルギーは、肉や魚、米などの食物に由来していますが、動物は植物からエネルギーを得ており(肉食獣は草食獣を食べて間接的に植物からエネルギーを得ている)、植物は光合成によってエネルギーを得ています。つまり、全生物の活動エネルギーは、もとをたどるとすべて太陽がもたらす陽気。私たちは日光を浴びて太陽から直接受けとる陽気のほかに、植物から動物へと自然界を循環する陽気を食事からも得ているわけです。

1年で最も日が長くなる夏至は、その陽気が最も多いときであり、陽気が極まったとき。生命力となる太陽のエネルギーをたっぷりと受けとれる季節なのです。

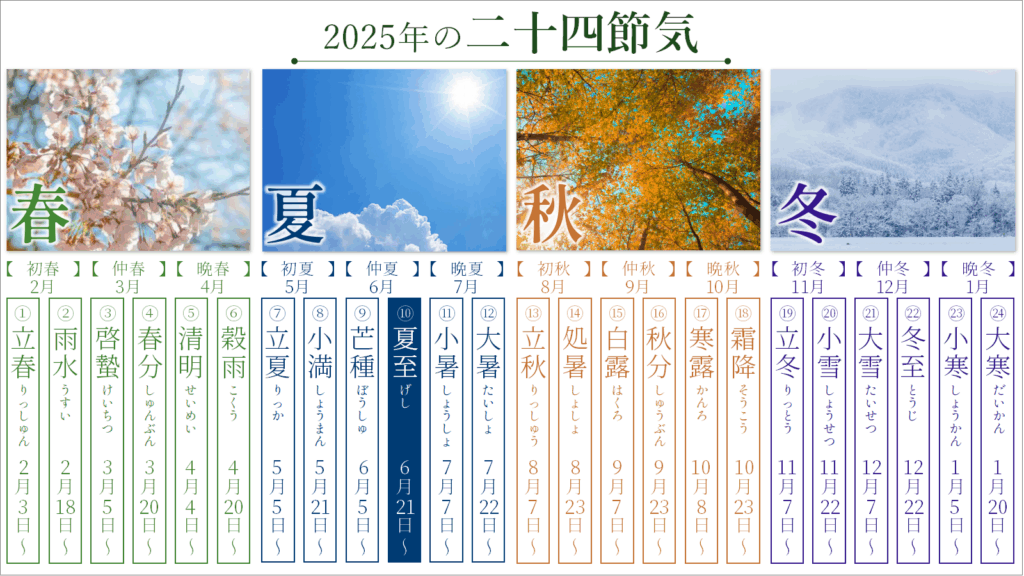

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。

明治5年までわが国で使用されていた旧暦(太陰太陽暦)では、季節を表す暦として二十四節気が用いられていました。

なお、暦における1年が365日なのに対し、地球が太陽の周りを1周する公転周期は365.2422日で、約6時間の誤差があります。そのため二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

夏至は陽気と陰気の転換期

人間の体も含め、自然界は活動エネルギーとなり熱する力となる「陽気」と、水分や栄養分となり冷やす力となる「陰気」とで成り立っています。すでに述べた通り、陽気の源は太陽。そして陰気の源は大地や海。自然界の天と地をなす存在です。

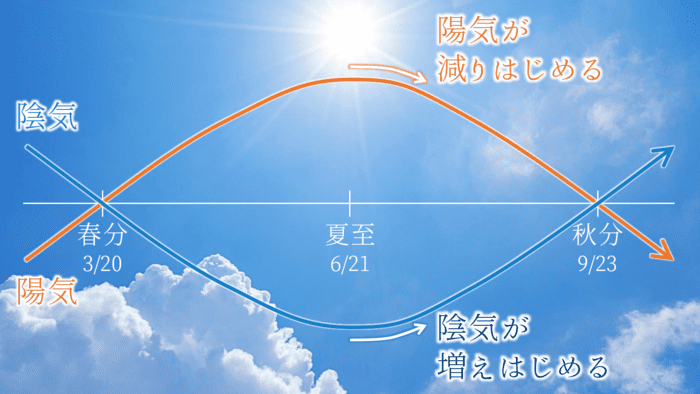

陽気の強さは昼の長さに比例し、陰気の強さは夜の長さに比例します。そして陽気と陰気は、一方が増えれば一方が減るという陰陽の法則で増減を繰り返しています。夏至に陽気が極まるということは、ここをピークに陽気が減りはじめるということ。すると、一方が減ると一方が増えるという陰陽の法則により、陰気が増えはじめるのです。夏至は陽気と陰気の増減が入れ替わる転換期ということができます。

夏至は陽気と陰気の増減が入れ替わる転換期

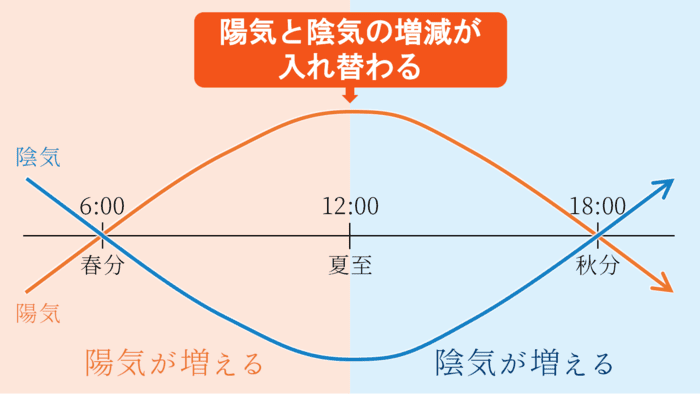

陽気と陰気の増減が入れ替わる⋯⋯そういわれてもピンとこないかもしれませんが、1年を1日に置き換えるとわかりやすくなります。

夏至は、1日で例えると日が最も高く昇る正午。午前から午後に切り替わる転換期です。

朝起きてから昼までの午前中は、体が眠りから目を覚まし、だんだんと元気が高まっていくとき。いわば陽気がどんどん増えていき、陰気がどんどん減っている状態です。

一方、午後になると心も体も徐々にペースダウンしていき、少しずつ休息モードに変わっていきます。これは陽気が徐々に減り、陰気が徐々に増えている状態。このように1日における陽気と陰気の増減は、正午をピークに入れ替わります。

1日の陽気と陰気の変化は、1年の陽気と陰気の変化がそのままギュッと短くなったもの。1日と1年は、陽気と陰気が同じように変化します。正午に陽気と陰気の増減が入れ替わるのと同じように、1年における陽気と陰気の増減は、夏至をピークに入れ替わるのです。

14時頃に一番暑くなり、夕方には心身が落ち着き、やがてひんやりとした夜が来る⋯⋯そんな午後の時間の流れと同じように、大暑(7月22日~8月6日)に一番暑くなり、秋分(9月23日~10月7日)には心身が落ち着き、やがてひんやりした立冬(11月7日~11月21日)が来る。そんな季節の流れが、夏至からはじまります。

夏至は1日に置き換えると正午にあたる

夏至は“昼休み”にあたる季節。心身を休ませよう

正午といえば昼休み。朝からあれこれと活動していると、お昼の12時を回る頃にはほっと一息つきたくなりますよね。昼休みをとらずにそのまま動き続けてしまうと、午後にバテてしまいます。1日を健康に過ごすためには、正午の昼休みが欠かせません。

同様に夏至もまた、ひと息つくべき“昼休み”にあたる季節。陽気と陰気の切り替えをスムーズに促すためにも、この時期は無理をせず、静かに過ごすことがおすすめです。

この時期にあまり休まずに心身に負担をかけてしまうと、体内に余分な熱がたまり、熱エネルギーである陽気を徐々に減らしていかなければならないにもかかわらず、その切り替えがうまくいかなくなります。陽気がうまく減らないと、陰気を増やすこともできません。

夏至の時期にこうした状態が続くと、陽気が過剰に多く陰気が不足した状態で、梅雨明けを迎えることに。すると真夏には夏バテや熱中症に、秋や冬には乾燥しやすい状態を招いてしまいます。

1年の後半を健康に過ごすためにも、夏至のひと休みはとても大切というわけです。

夏至の東洋医学(薬膳・ツボ・生活養生)

夏至に起こりやすい不調

夏至の不調は、「夏であること」「梅雨であること」「陽気が極まること」という3つの要素が影響して起こります。夏は五臓の心(しん)に負担がかかりやすく、梅雨は脾(ひ)に負担がかかりやすいので、このふたつの臓へのケアが夏至の不調予防のカギとなります。

①熱中症

梅雨の時期とはいえ太陽のエネルギーが最も強いときなので、晴れると日差しが強く真夏日や猛暑日になることも。また、そこまで気温が高くなくても湿度が高いために汗をかいても蒸発しにくく、熱が体内にこもってしまう「梅雨型熱中症」も発生しやすい時期です。

②頭が重い、体が重い、食欲不振、吐き気、むくみ、吹き出物

梅雨入りから10日前後経ち、体が湿気の影響を受けやすい状態になっています。梅雨の湿気の「重濁性(重たく濁る性質)」の影響により、頭が重い・体が重いなどの重たさを感じる症状が現れやすいほか、湿気の影響で脾の働きが低下し、水分代謝が悪くなって食欲不振、吐き気、むくみなどが現れやすくなります。湿気には「粘滞性」という、分泌物や排泄物をねばつきやすくする特徴もあるため、吹き出物などの皮膚トラブルも起こりやすくなります。

③不眠、夢をよく見る、精神不安定

夏(立夏〜大暑)は五臓の心の働きが活発になり、そのぶん心に負担がかかりやすくなります。心には精神活動をコントロールする働きがあり、暑さによって心に負担がかかると、精神的な不調や不眠などが現れやすくなります。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

脾(ひ)とは……

脾とは五臓のひとつで、胃腸の役割をになう臓。主な役割のひとつに、食べたものを分解してそこから吸収した水分や栄養を体の各部位へと分配する「運化」という働きがあります。この脾の運化によって体内の水分代謝がスムーズに行われているのですが、脾に負担がかかると働きが低下し、運化による水分の分配が十分に行われなくなるため、水分の流れが滞り、さまざまな不調の原因となります。

心(しん)とは……

心とは五臓のひとつ。主な働きには①血(けつ≒血液)を作る働き、②心臓と血管を拍動させて血を全身にめぐらせる働き、③精神活動をコントロールする働きがあります。心に負担がかかると、動悸、動いていないのに汗をかく、不眠、夢をよく見る、もの忘れ、熱感があって落ち着かないなどの不調が現れやすくなります。

夏至の薬膳

暑さで心に負担がかかりやすい夏であり、そのなかでも陽気が極まる季節である夏至。そこで夏至の養生は「清暑養心安神(せいしょようしんあんじん)」が原則となります。これは、夏の暑さをとり(=清暑)、心を養って精神を安定させる(=養心安神)という意味です。暑いとき、体に熱感があるとき、不眠のとき、精神的にイライラしたり落ち着かないときなどは、清暑や養心安神を重視した食事をとり入れてください。

また、梅雨の間は「健脾理気利湿(けんぴりきりしつ)」も忘れてはなりません。これは、脾の働きを高め(=健脾)、気(き=エネルギー)のめぐりをよくして(=理気)、余分な水分をとり除く(=利湿)という養生原則。特に雨の日や、食欲不振、むくみ、吐き気、下痢などが気になるときは、この健脾理気利湿を重視した食事をとることが大切です。

◉夏の暑さをとる(清暑)

にがうり

暑さによる体の熱を冷まして、熱中症、暑さによるのどの渇き、熱感をともなうイライラ、目の充血などをやわらげます。

冬瓜(とうがん)

暑さによる体の熱を冷まし、熱中症や熱感をともなうイライラなどをやわらげます。体内の余分な水分を排出する性質もあるので、むくみ、下痢などが気になるときにも。たねや皮も食べることができ、それぞれ暑さをやわらげる性質があるので、ぜひ食事にとり入れてみて。

トマト

暑さによる体の熱を冷まし、のどの渇き、熱感をともなうイライラ、夏かぜ、鼻血や歯ぐきの出血などの改善を助けます。食欲不振や消化不良が気になるときもおすすめ。

きゅうり

体内の余分な熱をとる食材で、暑さで体温が高まったときにおすすめ。そのほか、暑さによるのどの渇き、口の乾燥、皮膚の乾燥、暑さによるイライラなどをやわらげる性質もあります。

いんげん

体内の余分な水分を排出して熱を冷ます性質があるため、蒸し暑さによる頭や体の重い感じ、吐き気、口の渇き、口の中の粘る感じなどをやわらげます。

すいか

暑さによる体の熱を冷まし、水分不足をやわらげます。熱中症、暑さによるのどの渇き、のどのはれ・痛み、目の充血、口内炎などが気になるときにいいでしょう。皮にも暑さをやわらげる性質があるので、和え物や漬物などでいただきましょう。

メロン

暑さによる体の熱を冷まし、体内の余分な水分を排出します。熱中症、熱感をともなうイライラ、尿の色が濃い、むくみなどが気になるときに。

◉心を養って精神を安定させる(養心安神)

小麦

心を養って精神を安定させ、精神的な不安定、不眠、精神的な影響による動悸などをやわらげます。

はちみつ

心を補い、精神的な疲れの回復を助けて、不眠などをやわらげます。

なつめ

心気(しんき=心のエネルギー)と心血(しんけつ=心をめぐる血液)を補い、心を強くして精神を安定させます。動悸、不眠、精神的な不安定、強い不安感などの改善を助けます。

ハツ

心血を補い、精神を安定させます。驚きやすい、驚きや不安などによる動悸、不眠、夢をよく見る、精神的な不安定などをやわらげます。

たまご

心血を補って精神を安定させる性質があり、イライラと落ち着かなくて眠れない、妊娠時の動悸などをやわらげます。

かき

水分不足やほてりによる心の熱をとり、わずらわしい熱感による不眠、精神の不安定、動悸などをやわらげます。

竜眼肉(りゅうがんにく)

竜眼(りゅうがん)の果肉。心血を補う食材で、驚きや不安などによる動悸、強い動悸、不眠、もの忘れなどが気になるときに。ドライフルーツなどで市販されています。

はすの実

心を補い、ざわざわと落ち着かない不安感、動悸、ストレスによる不眠などの緩和に役立ちます。乾燥させたものが市販されています。

◉脾の働きを高めて余分な水分をとり除く(健脾利湿)

大豆

脾の働きを補って水分代謝を高め、利尿作用で体内の余分な水分を排出する性質があります。むくみ、消化不良、下痢、尿の出が悪いなどの不調をやわらげます。

そら豆

脾の働きを補って体内の余分な水分を排出する食材です。食欲不振、むくみ、おりもの、下痢などの緩和に役立ちます。

とうもろこし

脾の力を補い、利尿作用によって体内の余分な水分を排出する性質に優れています。むくみ、食欲不振、尿の出が悪いなどの不調が気になるときにいいでしょう。

はと麦

脾の働きを助けて余分な水分を体外に排出する食材です。むくみ、たんが多い、肌荒れ、尿の出が悪い、下痢、おりものなどの不調を緩和します。

◉気のめぐりをよくする(理気)

たまねぎ

脾を強くして気をめぐらせ、消化を促進する食材です。消化不良、食欲不振、膨満感、胃もたれ、胸のつまりなどをやわらげます。

らっきょう

冷えているおなかを温めて気のめぐりをよくする食材。おなかの冷えをともなう腹痛や下痢、消化不良などに適しています。

グリンピース

脾にエネルギーを補って強くし、気のめぐりをよくする食材です。吐き気、下痢、膨満感、足のむくみ、吹き出物などが気になるときにとり入れるといいでしょう。

夏至におすすめの薬膳メニュー例

和え物、蒸し料理、ゆでる料理、煮物、炒め物を中心にメニューを考えるといいでしょう。生野菜サラダ、刺身などの生もの、冷たい料理は控えめに。

ここでは夏至におすすめの薬膳メニュー例をご紹介します。これ以外にも上記の薬膳食材をアレンジして、いろんな薬膳メニューのバリエーションを考えてみてください。

◉暑いとき(清暑メニュー)

・ゴーヤチャンプルー

・冬瓜の煮物

・冬瓜の皮のきんぴら

・トマトとたまごの炒め物

・なすとひき肉のトマト煮

・きゅうりとたこの酢の物

・いんげんのごま和え

・すいかの皮の浅漬け

◉精神を安定させたいとき、不眠を解消したいとき(養心安神メニュー)

・たまごサンド

・なつめのはちみつ煮

・ハツの塩焼き

・かきにゅうめん

・はすの実ごはん

◉だるさ・むくみがあるとき、ジメジメするとき(健脾利湿メニュー)

・枝豆ととうもろこしのしょうゆ炒め

・そら豆のひすい煮

・焼きとうもろこし

・とうもろこしごはん

・はと麦のおかゆ

◉食欲がないとき(健脾・理気メニュー)

・丸ごとたまねぎのスープ

・とうもろこしスープ

・枝豆がゆ

・グリンピースごはん

夏至におすすめのツボ

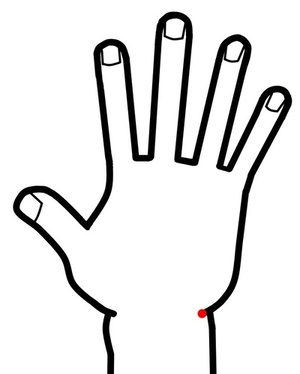

◉陽谷(ようこく)

手のひらを甲側にそらせたときにできる手首のシワの小指側にあるくぼみ。心の熱を冷まして精神を安定させるツボで、熱中症予防におすすめです。暑さによる動悸が気になるときにも。

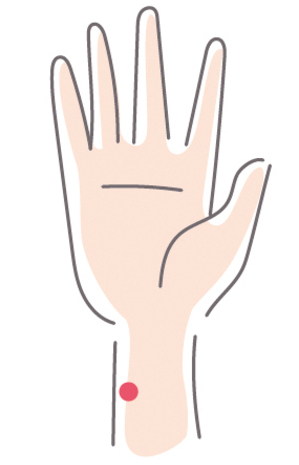

◉通里(つうり)

手のひらを上に向け、指で手首のしわを小指側へとなぞると、一番小指側にある骨の手前にくぼみがあります。そこから親指1本分ひじ側にあるのが通里のツボ。心の熱を冷まして精神を安定させ、不眠、怒りっぽい、精神不安定などをやわらげます。

◉水分(すいぶん)

おへそから指1本分上にあるツボ。脾の働きを高めて水分代謝をよくし、余分な水分の排出を助けます。全身のむくみ、おなかのはり、下痢などが気になるときに

夏至の生活養生

◉ほぼ1年で最も日の出が早くなるときなので、太陽のリズムに合わせて早起きをすることがおすすめです。日の出の時間は4時台とかなり早いので、そこまでの早起きとはいかずとも、いつもより少し早く起きるようにしてみるといいでしょう。早朝の新鮮な空気を吸い、朝日浴をして太陽のエネルギーを吸収してみてください。また、体を動かすなら早朝がおすすめです。

◉静かにリラックスして過ごしましょう。現代人は目や耳を1日中酷使しており、情報過多の状態。目や耳を使うことは、想像以上に多くの気や血を消耗するものです。そこで、夏至の期間はスマホやパソコン、テレビなどの時間を少し減らして、静かに過ごす時間を作るようにしてみてください。数分間静かに目をつぶることを習慣にするのもいいでしょう。

◉スマホやパソコンの時間を減らしたぶん、その時間をセルフケアにあててみてはいかがですか? ふだんあまり手間をかけられていないケアに力を入れてみると、自分の体へと意識が集中して精神的にも落ち着くはず。特にむくみやすい季節なので、ゆっくりと湯船につかり入浴後にマッサージをするなどして自分の体をいたわってください。

◉こころの安定をはかりましょう。たとえば太陽の輝きや草木の緑、川のせせらぎなど、自然に触れて美しい色や音を感じることなどで、こころを前向きにしていきましょう。

◉夏至の期間は、夏越の祓(なごしのはらえ)などのお祓いの行事が多いときです。そこで、心身を清めて半年間の疲れを癒やすイメージで、デトックスを意識するのもいいでしょう。湯船に30~50gの天然塩を入れた塩風呂につかるのも、デトックスのひとつの方法としておすすめです。

夏至の自然とつながる

普段なかなか自然に触れる機会がないという人でも、暦などを通じて自然とつながることができるもの。自然とのつながりは、きっとあなたの心や体を健康へと導く道しるべとなります。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる夏至の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。

2025年の夏至は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「乃東枯(なつかれくさかるる)」 6月21日~6月25日

「夏枯草(なつかれくさ)」が枯れゆく季節です。

夏枯草は冬至の頃に芽を出し、夏至の頃に枯れる草。そこから冬至の初候は「乃東生(なつかれくさしょうず)」となっており、夏至の初候と対になっています。陽気が増えはじめる冬至に生まれ、陽気が極まる夏至に命を終える草⋯⋯まるで太陽の恋人のようです。

夏枯草は、その花穂が武士などが矢を入れていた筒型の容器の「うつぼ(靫、空穂)」に似ていたことから、「うつぼぐさ」とも呼ばれます。「乃東」はうつぼぐさの古名。つまり乃東=夏枯草であるため、乃東と書いて「なつかれくさ」と読んでいるわけです。

夏枯草は漢方の原料にも用いられており、生薬名としての読み方は「かごそう」。五臓の肝(かん)の熱を冷ます生薬として、頭痛や目の不調などに用いられています。

◉次候「菖蒲華(あやめはなさく)」 6月26日~6月30日

花菖蒲(はなしょうぶ)が咲く季節です。

次候名は「菖蒲(しょうぶ)」と書いて「あやめ」と読んでいますが、菖蒲とあやめは別の植物。さらに、端午の節句で用いられる葉菖蒲と花菖蒲も、まったく別の植物です。葉菖蒲はサトイモ科の植物で花は棒状の地味な花、花菖蒲はアヤメ科の植物ですがあやめではありません。まぎらわしいですね。

よく似ている花菖蒲、あやめ、かきつばたの見分け方は次の通り。あやめは5月上旬〜中旬頃に咲いて花びらのつけ根に網目模様があるのが特徴、かきつばたは5月中旬〜下旬頃に咲いて花びらのつけ根に白い筋があるのが特徴、そして花菖蒲は6月~7月頃に咲いて花びらのつけ根に黄色の筋があるのが特徴です。

◉末候「半夏生(はんげしょうず)」 7月1日~7月6日

半夏(はんげ)が生える季節です。

半夏とはサトイモ科の「からすびしゃく」という植物のこと。小さなひしゃくのような形の葉が、鳥が使うほどに小さいひしゃくのようであることから、その名がついたといわれます。

半夏という名は、夏の半ば頃に花が咲いて、その頃採取することに由来するのだそう。半夏の塊茎(かいけい=地下茎の一部が肥大化したもの)は、漢方薬の原料として使用されています。体内にたまったドロドロ状の水分をとり除いて水分のめぐりを整える性質があり、さまざまな漢方薬に処方されています。そのひとつが市販薬にもなっている「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」で、脾や胃の不調による吐き気や下痢などに用いられています。

夏至の行事

◉夏至祭と夏越の祓(なごしのはらえ)

天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る伊勢神宮。そのお伊勢参りをする際の古来の習わしは、三重県伊勢市にある二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)の海の水を浴びて穢れを落とし、身を清めてから伊勢神宮を参拝するという手順でした。この海は禊浜(みそぎはま)と呼ばれています。

そんな天照大神との縁が深い二見興玉神社の禊浜には、しめ縄で結ばれているふたつの岩「夫婦岩」があります。夏至の前後はこの岩の間から朝日が昇り、「日の大神(天照大神)」として拝まれています。そして夏至の日になると、早朝、夫婦岩の間から昇る朝日の光を浴びながら、禊浜で海水を浴びて禊を行う夏至祭が行われます。

神社の起源は自然崇拝であり、八百万の神のなかで最も尊いとされるのが太陽神である天照大神。太陽のエネルギーが最も強くなる夏至と神社には、深い関係があるようです。夏至の期間である6月30日には、多くの神社で半年間の穢れを祓う「茅(ち)の輪くぐり」などの「夏越の祓(なごしのはらえ)」も行われます。茅の輪は夏至がはじまる頃から設置されることが多いので、二見興玉神社にはなかなか行けなくても、夏至の期間は近くの神社にお参りに行ってみるといいかもしれません。

◉山開き・海開き・川開き

7月1日は多くの地域で、山開き、海開き、川開きが行われます。日本には古来から山には神が宿るという山岳信仰があり、入峰修行(にゅうぶしゅぎょう=修験者が山で修行をすること)をする山伏や僧しか入山が認められておらず、一般の人の立ち入りは制限されていました。その制限が解禁される日が山開きであり、お祓いや安全祈願などの神事が執り行われます。同様に、川開きや海開きも本来は神事です。八百万に神が宿るという日本古来の自然観を、より身近に感じられる日ですね。

次の節気は、7月7日〜の「小暑(しょうしょ)」です。梅雨は終盤を迎え、暑中に入ります。本格的に暑い季節がやってくる前に、体調を整えておきたいですね。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

大杉製薬「半夏」 https://ohsugi-kanpo.co.jp/kanpo/kenbun/hange

『日本の暦と生きるていねいな暮らし』康光岐 著、あさ出版 刊

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC