桜の季節が過ぎると暖かい風が吹きはじめ、晩春を迎えます。

「清明(せいめい)」とは、この晩春がはじまる節気。空も大地も美しく輝く季節ですが、新年度がスタートするタイミングなのでストレスの多い季節でもあります。そんな清明の季節的な特徴や体の変化、起こりやすい不調、養生法などを、東洋医学の視点で解説します。

<次の節気>穀雨(こくう) 2025年4月20日〜5月4日

<前の節気>春分(しゅんぶん) 2025年3月20日~4月3日

清明(せいめい)とはいつ?どんな季節?

2025年は4月4日〜19日が二十四節気の「清明」

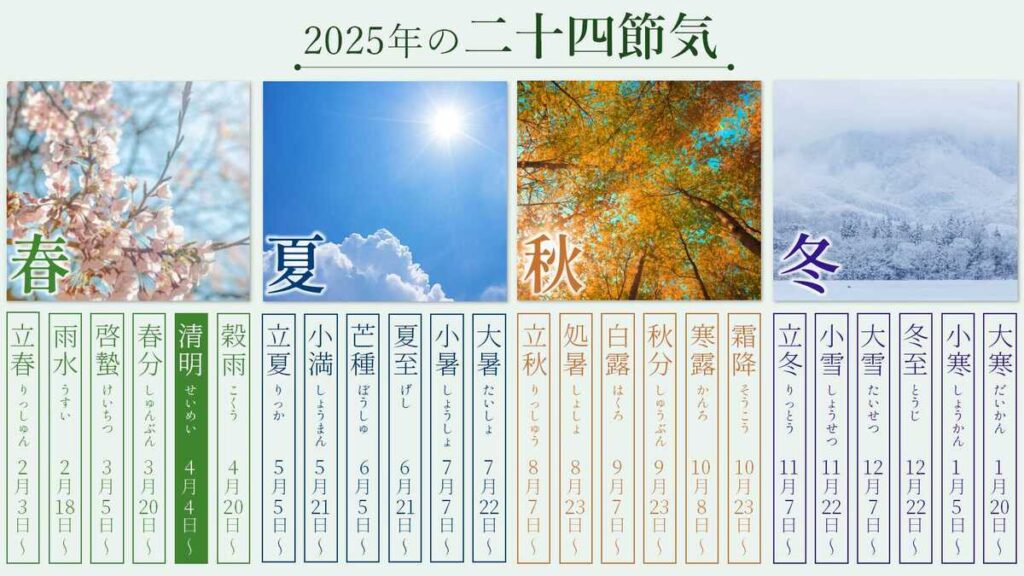

「清明(せいめい)」とは、「二十四節気(にじゅうしせっき)」における春の節気のひとつです。

節気とは四季をさらに細かく分けた季節のことで、二十四節気では上記のように四季がそれぞれ6つの節気に分かれています。

そして清明は、春の5番目の節気となります。

二十四節気は太陽の運行にもとづいて定められた暦なのですが、暦における1年が365日なのに対し、地球が太陽の周りを1周する公転周期は365.2422日であるため、約6時間の誤差があります。そのため二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

2025年は4月4日〜19日までが清明となります。

二十四節気とは……

二十四節気とは2000年以上前の古代中国で生まれた暦で、日の長さ(昼の長さ)の変化を観測して定められました。

古代中国の人は、地面に立てた棒の影の長さから、1年で最も影が短い日(=1年で最も太陽の位置が高い日=1年で最も昼が長い日)を夏至、1年で最も影が長い日(=1年で最も太陽の位置が低い日=1年で最も昼が短い日)を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて、1年を4つの季節に分けました。さらにその4つの季節をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けたものが二十四節気です。ひとつの節気は約15日間となっています。

明治5年までわが国で使用されていた旧暦(太陰太陽暦)では、季節を表す暦として二十四節気が用いられていました。それだけ長い間、日本人に親しまれてきた暦だといえます。

清明は、生命力が清らかに明るく輝く春らんまんの季節

桜満開のニュースが世をにぎわす頃からはじまる、清明の季節。

春の節気は6つあり、そのうち立春と雨水(うすい)は春の初めの「初春」、啓蟄(けいちつ)と春分は春の半ばの「仲春(ちゅうしゅん)」、そして清明と穀雨(こくう)は春の終わりの「晩春」の節気となります。

雪どけがはじまる初春、冬ごもりの虫がはい出す仲春と続き、清明からはじまる晩春は気温が暖かくなる春本番の季節といえるでしょう。

江戸時代に発行された暦の解説書である『こよみ便覧(べんらん)』には、清明について「万物発して清浄明潔(しょうじょうめいけつ)なれば、此芽は何の草としれるなり」と記されています。これは「すべての生物がいきいきと清らかに明るく輝き、草の芽も成長してその姿がはっきりしてくる」といった意味。この清らかに明るく輝くという意味の「清浄明潔」から、清明という節気の名が生まれたといわれています。

空は日が長くなって太陽が明るく輝き、大地はその光を受けた草花たちが清々しくきらめく。

夕立が多くなり、雨上がりには虹が現れるようになって、若葉がみずみずしくつやめく。

まさに「清明」の名そのものの、いきいきと生命力あふれる光景です。

東洋医学の視点で見る清明の自然・体の変化・不調・養生法

清明は「陽気が強くなりはじめた季節」

東洋医学の視点で見ると、清明は「陽気が強くなりはじめた季節」といえます。

東洋医学には「陰陽(いんよう)」という理論があります。これは「自然界のすべてのものは陰と陽で成り立っている」という考え方。陰と陽にはそれぞれ次のような特徴があります。

陰……暗い、冷たい、湿っぽい、下降する、内向きの力、収斂、鎮静的

陽……明るい、熱い、乾燥している、上昇する、外向きの力、発散、活動的

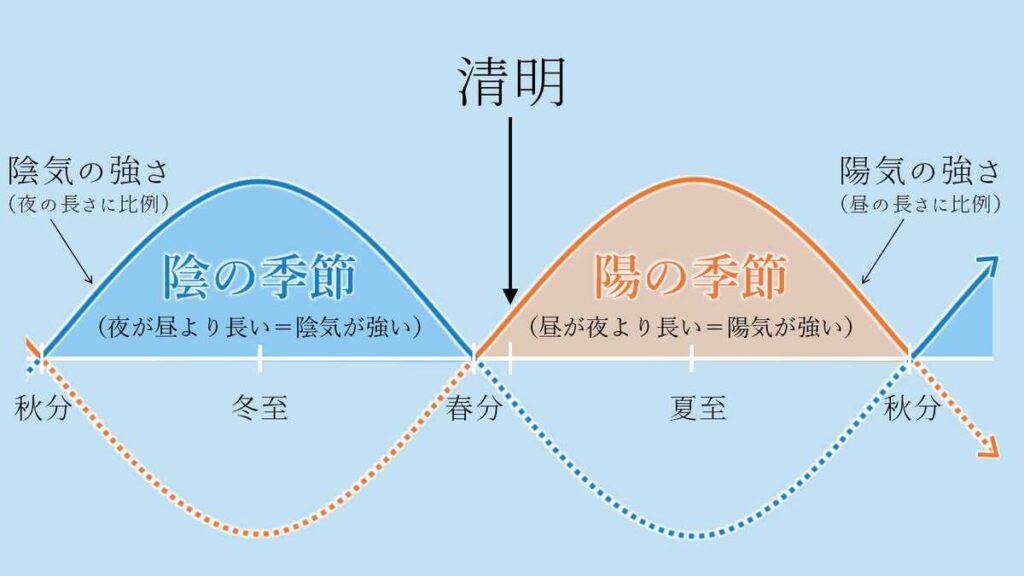

この陰陽の法則にのっとると、昼は陽、夜は陰に分類されます。

そして夜が長い季節(秋分から春分まで)は「陰の季節」、昼が長い季節(春分から秋分まで)は「陽の季節」と分類することができます。

さらに、陰と陽にはそれぞれエネルギーがあり、陰のエネルギーは「陰気」、陽のエネルギーは「陽気」と呼ばれます。自然界では陰気は夜の長さに比例して変化し、陽気は昼の長さに比例して変化しているため、春分を過ぎて昼が長くなりはじめた清明は、陽気が強くなりはじめた季節といえます。

清明に起こりやすい、3つの体の変化と不調

①体内の陽気が強くなり、上半身や頭部周辺に熱が滞りやすい

自然界の陽気が強くなりはじめる清明。人間の体も自然界の一部なので、同じように清明の時期は体内の陽気が強くなりはじめます。

陽気は熱エネルギーであり、上向きに上昇する性質があるので、上半身や頭部周辺に余分な熱が滞りやすい状態に。

この影響で、ほてり、めまい、頭痛、不眠、吹き出物などが起こりやすくなります。

②肝の「気をめぐらせる働き」が停滞しやすい

春は五臓の肝(かん)の働きがさかんな季節。肝の働きのひとつに「気(き=エネルギー)をめぐらせる働き」があるのですが、さかんに働くために肝が疲れやすく、清明の時期はその「気をめぐらせる働き」が停滞しやすくなります。

この影響で、イライラ、怒りっぽい、おなかのはり、食欲不振などが起こりやすくなります。

③血のめぐりが滞りやすい

体内をつねにめぐり続けている血(けつ≒血液)。この血のめぐりを先導するのは気の役割です。そのため、気のめぐりが悪くなりやすいこの時期は、血のめぐりも悪くなりやすい傾向に。

この影響で、肌のしみ・くま・くすみ・乾燥、肩こり、月経痛などが起こりやすくなります。

清明の時期におすすめの旬の食材

新たまねぎ

普通のたまねぎは収穫後に約1ヶ月ほど乾燥させてから出荷されますが、新たまねぎは収穫後すぐに出荷される、この時期だけ出回る旬野菜。やわらかく甘みが強いのが特徴で、加熱するとさらに甘みが増してトロトロになるので、まるごと煮込んだスープなどにぴったり。薬膳的には気のめぐりをよくする食材とされており、食欲不振や消化不良などが気になるときなどによく用いられます。ストレスが気になる人にもおすすめ。

グリンピース

4~6月頃に旬を迎えるグリンピース。缶詰や冷凍のグリンピースと違って甘みと香りが強く、ほっくりとやわらかい食感が味わえます。グリンピースごはんにするとそのおいしさを堪能できるでしょう。

薬膳的には気のめぐりをよくする食材とされており、吐き気や下痢などが気になるときに用いられるほか、こむらがえり、吹き出物などにもおすすめです。

生わかめ

養殖わかめは春から初夏にかけて収穫されるため、この時期は新鮮な生わかめが出回ります。肉厚でコリコリとした歯ごたえがあり、磯の香りが口いっぱいに広がります。おすすめの生わかめ料理はしゃぶしゃぶ。

薬膳的には、体内にたまったドロドロ状の水分を流し出す食材とされるほか、体内の余分な熱をとる性質もあります。むくみ、できものなどによく用いられます。

清明の時期の養生法

薬膳・薬膳茶

①上半身や頭部にたまった陽気を体外に発散する

この時期にほてり、めまい、頭痛、不眠、吹き出物などが気になる場合は、体内の陽気が高まり、頭部周辺に余分な熱が滞っている可能性が高いです。この場合は、発汗作用によって陽気を発散し熱を冷ます辛味食材をよくとるといいでしょう。菊花、葛根、桑の葉、ミントなどの食材があります。

おすすめの薬膳茶は、菊花茶、桑の葉茶、ミントティーなど。

②気のめぐりをよくして肝の負担をやわらげる

この時期にイライラ、怒りっぽい、おなかのはり、食欲不振などの不調が気になる場合は、ストレスによって肝に負担がかかり、気のめぐりが滞っている可能性が。気のめぐりをよくするたまねぎ、グリンピース、かんきつ類、ハーブ類などの食材をよくとるといいでしょう。気のめぐりをよくすることで、血の滞りも改善されます。

おすすめの薬膳茶は、ジャスミンティー、バラ茶(玫瑰花茶〔まいかいかちゃ〕)、ハーブティーなど。

③平性、涼性の食材で肝の興奮を抑える

①や②の影響で、清明の時期は肝に熱がたまりやすく心身ともに興奮しやすくなります。これはいわゆる「肝の高ぶり」が起こっている状態。肝の興奮を静めるために、平性(体を冷やしも温めもしない食材)や涼性(体をやや冷やす食材)の食材をよくとるといいでしょう。

平性の食材(体を冷やしも温めもしない食材)

穀物・野菜……うるち米、豆類、いも類、しいたけ、にんじん、キャベツ、ブロッコリーなど

果物……ぶどう、梅、レモンなど

肉類……牛肉、豚肉など

魚介類……いか、かつお、さば、かき、ほたてなど

涼性の食材(体をやや冷やす食材)

穀物・野菜……小麦、大麦、きゅうり、レタス、ほうれんそう、セロリ、なす、大根など

果物……いちご、りんご、オレンジ、マンゴーなど

肉類……鴨肉

おすすめの薬膳茶は、緑茶、麦茶、たんぽぽ茶、はとむぎ茶などがあります。

ツボ

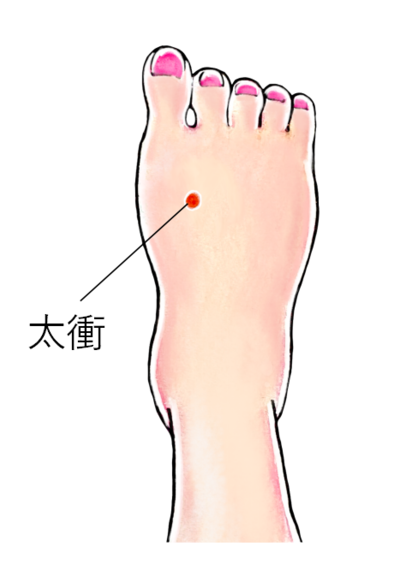

◉ストレスによるイライラ、頭痛、めまい、ほてり、不眠などに「太衝(たいしょう)」

足の親指と人差し指の骨が交わるV字のくぼみにあるツボ。肝の働きを調整して気のめぐりをよくするほか、肝の興奮を静めます。

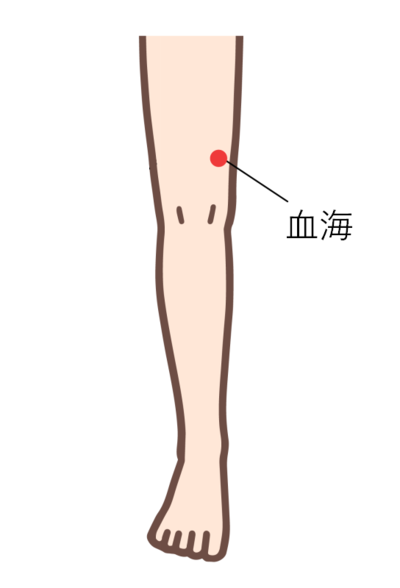

◉血の滞りによる肩こり、月経痛などに「血海(けっかい)」

ひざのお皿の内側上端から指3本分上にあるツボで、押さえると痛みがある場所。血のめぐりをよくする効果があります。

入浴剤

気のめぐりが滞りやすい清明の時期は、自分の好きな香りの入浴剤を使用しましょう。香りには気のめぐりをよくする作用がありますが、特に自分が好きな香りをかぐことがストレスをやわらげ、気のめぐりの促進につながります。

また、肝の働きを整えて気のめぐりをよくするグレープフルーツ、スイートオレンジ、ベルガモットなどの精油を1~5滴たらすのもおすすめです。

生活養生

新年度のストレスがたまりやすい時期なので、こまめに息抜きをする、夜はリラックスして過ごす、週末は気分転換をしてストレスを発散する、などが生活養生となります。特にイライラする、怒りっぽい、食欲不振などが見られる場合は、ストレス対策を重視しましょう。

ほてりやめまいなどが気になる場合は、なにより睡眠が大切。睡眠時間が不足すればするほど体内に余分な熱がたまりやすくなり、ほてり、めまい、頭痛、目の充血、吹き出物などの原因となります。22~23時にはベッドに入ることが理想的です。

もっと知りたい!清明の自然

清明の天気・気温・日の出入り

◉晴れの日が3日続かない

移動性高気圧と低気圧が交互に日本列島の上空を通過するため、天気が3~4日の周期で変化する天気が崩れやすい季節。「春に三日の晴れなし」といわれるゆえんです。

この時期に3日以上降り続く長雨は「春霖(しゅんりん)」、降ったり止んだりする雨は「春時雨(はるしぐれ)」と呼ばれます。

清明の後半には夕立のような強い雨が降る日もあり、雨上がりの虹が見えることもあるため、初虹(その年に初めて立つ虹)に出会えるかもしれません。

◉南東から暖かい「清明風」が吹く

春といえば風の季節ですが、風の種類も春の節気によってさまざま。清明の頃に南東から吹くおだやかな風は「清明風」と呼ばれ、暖かい春を運んできてくれます。そんな春の風を受けて木々の葉や草花がきらきらと光る様子を「風光る」といい、春の季語となっています。

◉朝晩と昼間の寒暖差が大きい

日中は春らしいぽかぽか陽気の日が増えていきますが、朝晩は冷え込みやすく10℃以下になる日もあったりと、寒暖差が大きい季節です。昼と朝晩の気温差が10℃以上になる日も。気温の変化に合わせてぱっと羽織れる上着を常備するなど、寒暖差に対応できる服装管理を意識したいですね。

清明の時期の気温(平年)

| 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | |

| 札幌 | 6.4℃ | 10.7℃ | 2.6℃ |

| 仙台 | 9.9℃ | 14.7℃ | 5.6℃ |

| 東京 | 13.7℃ | 18.7℃ | 9.1℃ |

| 名古屋 | 13.9℃ | 19.5℃ | 9.1℃ |

| 大阪 | 14.5℃ | 19.2℃ | 10.2℃ |

| 広島 | 14.1℃ | 19.1℃ | 9.5℃ |

| 福岡 | 14.8℃ | 19.2℃ | 11.0℃ |

気象庁HPの「平年値(日ごとの値)」から、4月4日~19日の平均値を算出

◉日の長さと高さの伸びがが勢いを増す

昼と夜の長さがほぼ同じだった春分の日(3月20日)から、約30~40分も日が伸びてきました。多くの地域で日の出は5時台、日の入りは18時台に。啓蟄から日の長さと高さの伸びがが勢いを増してきましたが、引き続きその勢いは立夏前まで続きます。

2025年4月4日の各地の日の出時刻・南中高度(日の高さ)・日の入り時刻・日の長さ

| 日の出時刻 | 南中高度 | 日の入り時刻 | 日の長さ | |

| 札幌 | 5:12 | 52.7° | 18:04 | 12時間52分 |

| 仙台 | 5:17 | 57.5° | 18:02 | 12時間45分 |

| 東京 | 5:24 | 60.1° | 18:05 | 12時間41分 |

| 名古屋 | 5:35 | 60.6° | 18:16 | 12時間41分 |

| 大阪 | 5:41 | 61.1° | 18:21 | 12時間40分 |

| 広島 | 5:54 | 61.4° | 18:33 | 12時間39分 |

| 福岡 | 6:02 | 62.2° | 18:41 | 12時間39分 |

国立天文台HP天文情報センター 暦計算室「日の出入り」より(一部算出)

七十二候で見る清明の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。2025年の清明は、七十二候で次のように分けられています。

初候「玄鳥至(つばめきたる)」 4月4日~4月8日

渡り鳥であるつばめは、夏を日本で過ごす夏鳥。冬の間は東南アジアで過ごし、数千kmもの距離を飛来してこの時期に日本へ渡ってきます。

つばめが巣を作るのは民家の屋根の軒先など。あえて人目につきやすい場所に巣を作ることで、からすなどの外敵から身を守っているといいます。昔から「つばめが巣を作った家は縁起がいい」といわれますが、それはつばめが人の出入りが多い場所を選んで巣作りをすることから、人の行き来がさかんな商売繁盛を象徴していると考えられていたためだそうです。

次候「鴻雁北(こうがんかえる)」 4月9日~4月14日

夏鳥のつばめの飛来と入れ違いに、日本で越冬した冬鳥のがんがこの時期にシベリアなどの北国へと旅立っていきます。「雁首(がんくび)をそろえる」といわれるように、いつも群れで行動するがん。北に帰るがんの群れが雲間に消えてゆく様子を「鳥雲に入る(とりくもにいる)」といいます。

末候「虹始見(にじはじめてあらわる)」 4月15日~4月19日

虹は雨上がりの空に現れるもの。空から雪が降ることはなくなり、雨のみが降るようになってはじめて虹が見えるようになります。つまり「虹始見」とは、もう雪が降らなくなる季節のこと。虹は空気中の水滴に太陽の光が斜めから当たったときにプリズムとなって現れるため、朝日や夕日の光が雨上がりの空に差したときに見えることが多いです。雨が降った日は、虹を探すのも楽しそうですね。

清明の時期に咲く花

すみれ

日本には56もの種類が自生しているというすみれ。北海道から九州まで日本全国に分布しており、道端や野原などでも見かけることができます。

奈良時代には春になると野に出かけて野草を摘んで食べる習慣があり、すみれを摘んで食べていたのだとか。「摘む」ことから「つみれ」と呼ばれるようになり、それが「すみれ」という名に変化したという説があります。

ちなみに薬膳の世界では、すみれは体内の余分な熱をとる「清熱」という効能がある食材。小さく可憐な紫の花には、たくましい力が宿っているようです。

れんげそう

中国原産で、日本に渡ってきたのは江戸時代初期。「れんげ(蓮華)」とは蓮(はす)の花のことで、はすの花に似ていることから「蓮華草」と名づけられたそう。根に窒素を蓄えて土壌を肥沃にするため、昔は肥料代わりに田んぼに植えられていました。また、はちみつの源となる蜜源植物でもあり、「れんげはちみつ」は日本人に最もなじみ深いはちみつ。私たちにいろんな形でエネルギーを与えてくれる、ありがたいお花ですね。

藤

非日常の世界に誘われるような優雅さと高貴さをまとう、藤の花。平安時代に栄華を極めた藤原氏を象徴する花として知られています。風が吹くたびに花が散る様子から「吹き散る」が「ふじ」の名の由来になったといわれるほか、長く垂れ下がった花房が風にゆれる様子は「藤波」と呼ばれる春の季語。清明風がよく似合う藤の花は、古来から長く日本人に愛されてきました。

このほかにも、アネモネ、ネモフィラ、つつじ、さくらそう、ジャスミン、ハナミズキなどが清明の季節に花を咲かせます。また、清明は桜が散る季節。「桜は散り際が一番美しい」ともいわれます。桜吹雪を堪能するのも、清明の季節ならではの楽しみですね。

次の節気は4月20日~の「穀雨」。いよいよ最後の春の節気です。清明の時期にストレスが十分に解消されないと、穀雨の時期に胃腸の調子が崩れやすくなります。新年度だからとがんばりすぎず、リフレッシュを忘れずに過ごしてくださいね。

参考文献:

『気象予報士天達流 四季の暮らしと二十四節気の楽しみ方』天達武史 著、産経新聞出版 刊

『花と短歌でめぐる 二十四節気 花のこよみ』俵万智 著、KADOKAWA 刊

『花と暦を楽しむ366日 -あなたに贈りたい、季節の花-』森乃おと 著、暦生活 監修、森田竜義 監修、玄光社 刊

ツバメの巣は縁起が良い?同じ巣に戻る確率は15% https://weathernews.jp/s/topics/202305/130115/

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC