2025年は7月7日から、二十四節気(にじゅうしせっき)の「小暑(しょうしょ)」。次の節気の「大暑(たいしょ)」と合わせて、1年で最も暑い「暑中」のはじまりです。

この時期の養生といえば、やはり熱中症や夏バテ対策が中心になりますが、その一方で冬の不調をやわらげるための養生である「冬病夏治(とうびょうかち)」をはじめるのにもうってつけ。

そんな小暑の季節の養生法について、薬膳・ツボ・生活養生など、東洋医学の視点からご紹介していきます。

<次の節気>大暑(たいしょ) 2025年7月22日~8月6日

<前の節気>夏至(げし) 2025年6月21日〜7月6日

小暑とは

小暑は夏の5番目の節気 2025年は7月7日〜7月21日

7月になり、暦はいよいよ「晩夏」となりました。「晩」といっても暮れゆくような終息する季節ではなく、晩春、晩夏、晩秋、晩冬はいずれも最もその季節の勢いが強くなる時期。その季節のピークとなる時期といってもいいでしょう。つまり晩夏は、最も暑い真夏の季節となるわけです。

二十四節気(にじゅうしせっき)は「小暑(しょうしょ)」を迎えます。小暑とは「少し暑くなりはじめる」という意味に由来する節気で、2025年は7月7日〜7月21日。次の節気である「大暑(たいしょ=7月22日〜8月6日)」とあわせて1年で最も暑いとされる「暑中」と呼ばれ、暑中見舞いが送られる季節となります。

平年では小暑の時期は梅雨の終盤で、梅雨明け間際の集中豪雨が多くなる季節となります。一方で、紫外線が1年で最も強くなるので、晴れた日は紫外線対策も重要なとき。今年は梅雨明けが早いので、まずは熱中症対策と紫外線対策が大切だといえますね。

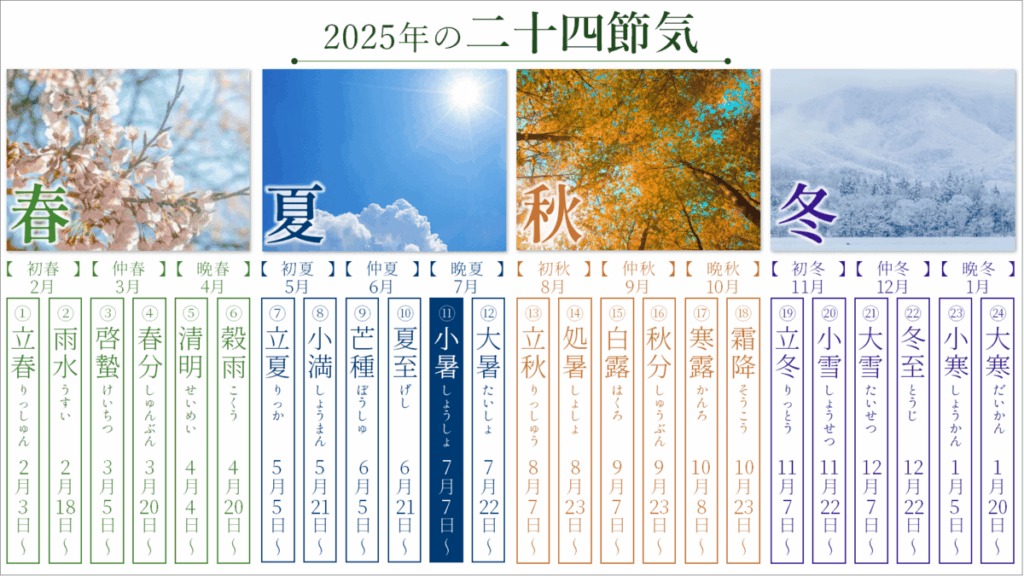

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。

明治5年までわが国で使用されていた旧暦(太陰太陽暦)では、季節を表す暦として二十四節気が用いられていました。

なお、暦における1年が365日なのに対し、地球が太陽の周りを1周する公転周期は365.2422日で、約6時間の誤差があります。そのため二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

なぜ陽気が極まる夏至よりも小暑や大暑が暑くなるのか?

1つ前の節気である「夏至(げし)」は1年で最も日が高く昇り日が長くなるときで、陽気(太陽エネルギー、熱エネルギー)が最も強くなる季節でした。それなのに、1年で最も暑くなる「暑中」は小暑と大暑となるのはなぜ? と思われるかもしれませんね。

これは、陽気の変化と気温の変化にはタイムラグがあるためなんです。

太陽から降り注がれた陽気はまず大地を熱します。そしてその次に、大地の熱が空気に伝わって気温が上がります。そのため、太陽が最も高く昇るときと最も暑くなるときにズレが生じるわけです。1日のうち、最も日が高い正午よりも13時や14時のほうが暑いのも同じ理由。夏至が正午にあたるなら、小暑は13時、最も暑い大暑は14時頃の気温変化と同じしくみで暑くなります。

言い方を変えると、天から陽気が降り注ぐ量が最も多いのは夏至ですが、その後の小暑、大暑も夏至に近い量の陽気が降り注ぎ続けるので、地上では陽気が“暑さ”という形になって積み上がっていくようなイメージでしょうか。

このように小暑から大暑、そして残暑の季節である立秋までは、陽気が地上にあふれる季節となります。

小暑の東洋医学(薬膳・ツボ・生活養生)

小暑に起こりやすい不調

①熱中症

梅雨明け間もない時期は体が暑さに慣れていない場合が多く、熱中症のリスクが高くなります。比較的暑さがやわらいでいる朝夕の時間帯にウォーキングなどの軽い運動をして汗を流す、もしくは湯船につかって汗を流すなどして、体を暑さに慣れさせていきましょう。あわせて水分補給と、体内の余分な熱をとることも大切です。

②夏バテ

汗をかくと体内の水分を失うだけでなく、気(き=エネルギー)も一緒に体外へと流出します。そのため気の不足により疲れやすくなり、夏バテも起こりやすい状態に。また、梅雨の時期は胃腸機能が低下しやすく栄養が十分に吸収できない場合があるため、気が不足してしまい、梅雨明け後に夏バテになりやすい傾向もあります。

③不眠、イライラ

夏は五臓の心(しん)に負担がかかりやすく、特に暑中に入ると暑さによって心への負担が大きくなります。心には精神活動をコントロールする働きがあるため、暑さで心に負担がかかると不眠やイライラなどが現れやすくなります。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

心(しん)とは……

心とは五臓のひとつ。主な働きには、①血(けつ≒血液)を作る働き、②心臓と血管を拍動させて血を全身にめぐらせる働き、③精神活動をコントロールする働きがあります。心に負担がかかると、動悸、動いていないのに汗をかく、不眠、夢をよく見る、もの忘れ、熱感があって落ち着かないなどの不調が現れやすくなります。

小暑の薬膳

小暑の養生は「益気清熱養心(えっきせいねつようしん)」が原則となります。「益気」は気を益す=気を補って増やすこと、清熱は余分な熱をとること、養心は心を養うことをさしています。夏バテや疲れが気になるときは益気、熱中症対策には清熱、不眠やイライラなどには養心の薬膳を特によくとり入れてください。

◉気を補って増やす(益気)

うるち米

胃腸の力を補って気を増やし、イライラや体の渇きを抑えます。胃腸虚弱、体力低下、食欲不振、のどの渇き、口の乾燥などをやわらげます。

いんげん

胃腸の力を補って気を増やし、蒸し暑さから体を守ります。蒸し暑さによる頭や体の重い感じ、吐き気、口の渇き、口の中の粘る感じなどをやわらげます。

じゃがいも

胃腸の力を補って気を増やすほか、便通をよくします。疲れ、消化不良、吐き気、便秘などをやわらげます。

桃

気を増やして体内に水分を生むほか、血行をよくします。疲れ、口の渇き、便秘、月経不順などをやわらげます。

うなぎ

腎と肺の気を補い、骨や筋肉を強くするほか、血行をよくします。疲れ、体力低下、夏やせ、足腰が弱くなるなどの不調をやわらげます。

牛肉

胃腸の力を補い、気と血を増やし、骨や筋肉を強くします。胃腸虚弱、疲れ、食欲不振、やせ、体力低下、腰やひざのだるさなどをやわらげます。

◉余分な熱をとる(清熱)

白菜

体内の余分な熱を冷まし、胃腸の調子を整えて、排尿を促します。口の渇き、むくみ、尿の出が悪い、消化不良などの不調をやわらげます。

セロリ

体内の余分な熱を冷まします。熱感をともなうイライラ、目の充血、顔が赤くほてる、発熱などをやわらげます。

ズッキーニ

体内の余分な熱をとり、利尿作用を促すほか、潤いを補う性質もあります。イライラをともなう熱感、口が渇く、尿の色が濃い、食欲不振、むくみなどをやわらげます。

にがうり

暑さによる体の熱を冷まして、熱中症、暑さによるのどの渇き、熱感をともなうイライラ、目の充血などをやわらげます。

トマト

暑さによる体の熱を冷まし、のどの渇き、熱感をともなうイライラ、夏かぜ、鼻血や歯ぐきの出血などの改善を助けます。食欲不振や消化不良が気になるときもおすすめ。

きゅうり

体内の余分な熱をとる食材で、暑さで体温が高まったときにおすすめ。そのほか、暑さによるのどの渇き、口の乾燥、皮膚の乾燥、暑さによるイライラなどをやわらげる性質もあります。

すいか

暑さによる体の熱を冷まし、水分不足をやわらげます。熱中症、暑さによるのどの渇き、のどのはれ・痛み、目の充血、口内炎などが気になるときにいいでしょう。皮にも暑さをやわらげる性質があります。

緑茶

体内の余分な熱をとり、利尿作用を促すほか、消化を促進する作用もあります。発熱、目の充血、のどが渇く、口内炎、消化不良、むくみ、下痢などをやわらげます。

◉心を養う(養心)

小麦

心を養って精神を安定させ、精神的な不安定、不眠、精神的な影響による動悸などをやわらげます。

はちみつ

心を補い、精神的な疲れの回復を助けて、不眠などをやわらげます。

なつめ

心気(しんき=心のエネルギー)と心血(しんけつ=心をめぐる血液)を補い、心を強くして精神を安定させます。動悸、不眠、精神的な不安定、強い不安感などの改善を助けます。

たまご

心血を補って精神を安定させる性質があり、イライラと落ち着かなくて眠れない、妊娠時の動悸などをやわらげます。

かき

水分不足やほてりによる心の熱をとり、わずらわしい熱感による不眠、精神の不安定、動悸などをやわらげます。

小暑・大暑・立秋は「冬病夏治(とうびょうかち)」を行おう

東洋医学には「冬病夏治(とうびょうかち)」という考え方があります。これは「冬の病は夏に治す」という意味で、冬の病とは、冷え、かぜをよくひく、せきが長引く、ぜんそく、慢性気管支炎、下痢、こり・関節痛などの冬の寒さが原因の不調のこと。これらの冬の病は、いずれも体内の陽気が不足して冷えやすい「陽虚(ようきょ)」という体質の場合に起こりやすく、陽虚を改善するには陽気を補うことが必要だと考えられています。

その陽気が自然界に最も多く増えるのが夏であり、なかでも小暑、大暑、立秋(残暑の季節)は陽気があふれています。人間の体内にも陽気を蓄えやすいときで、だからこそ陽虚体質を改善するにはこの季節が最も適しているということなのです。

つまり冬病夏治とは、冷え体質である陽虚の人が夏の陽気をしっかりと体内にとり込んで冬の病を予防すること。中国ではこの季節に冬病夏治を行うことが、とてもポピュラーな養生法とされています。ぜひ私たちもとり入れていきたいですね。

では具体的にどうやって冬病夏治を行うのか、その方法をご紹介しましょう。できることからとり入れてみてください。

(1)“夏の冷やしすぎ”を見直す

冬に冷えやかぜなどの不調が起きやすい陽虚体質の人は、夏の暑さを遠ざけすぎていたり、冷房などで体を冷やしすぎている場合が多いのです。

例えば⋯⋯

☑夏でも冷房で手足が冷えている、薄着で長時間冷房にあたっている

☑キンキンに冷えた飲み物やアイスクリーム、かき氷などをよくとる

☑湯船につからずシャワーだけですます

☑紫外線対策として極力日光を浴びないようにしている

こうした生活習慣は夏に蓄えるべき陽気を十分に蓄えられず、体の内側に冷えをため込んだ状態で秋や冬を迎えてしまいます。すると、冬に強い冷えやかぜなどの不調が現れやすくなるのです。

こうした“夏の冷やしすぎ”を見直すために、まずは冷房対策を行いましょう。

職場や外出先などでエアコンの温度調節ができない場合は、首元・手首・足首の“3つの首”を冷房の風から守ることを意識してください。首元はショールなどで、手首は羽織ものなどで、足首は靴下などでカバーして、空調の風が直接当たらないようにするといいでしょう。

冷たい飲食物を控えたほうがいい理由は、体を冷やすためだけでなく、胃腸を冷やして消化吸収機能を低下させてしまうためでもあります。胃腸が冷えると栄養を消化吸収する力が衰えるため、エネルギー不足を招いて体が冷えやすくなるほか、体力や免疫力の低下も招くのです。飲食物は極力常温以上でとりましょう。

また、夏でもシャワーだけですませずに湯船に浸かりましょう。冷房で冷えた体を湯船で温めることも大切です。ただし長風呂などで汗を大量にかくと夏バテを招くので、汗をかきすぎない程度に入浴温度と時間を調整してください。

そして、紫外線対策や熱中症対策で日光を浴びないように気をつけている人が多いと思いますが、日光浴は体に直接陽気を補うほか、ビタミンDが生成されて骨が強くなる、セロトニンの分泌が促進されてストレスの軽減や睡眠の質の向上につながるなど、多くのメリットもあります。無理のない範囲内で、適度な日光浴もしましょう。おすすめは、朝起きてすぐ15分ほどの朝日浴です。

(2)陽気を補う食材をとる

陽気を補うことを「補陽(ほよう)」と呼びますが、その補陽の性質を持つ食材には、羊肉、鶏肉、えび、くるみなどがあります。これらを食べることで陽気を補うことができますが、いずれも体を温める食材なので、食べすぎると体に余分な熱がたまってしまう場合があります。夏でも手足の冷えに悩んでいる場合は積極的に食べても問題はありませんが、冬は冷えるが夏は冷えないという場合は、三伏(さんぷく)に補陽の食材を食べるといいでしょう。

三伏とは、夏の勢いがとても盛んで秋の気を伏する(降伏させる)ほど陽気が強い日のこと。初伏(しょふく)、中伏(ちゅうふく)、末伏(まっぷく)の3日を総称して三伏と呼びます。

2025年の三伏の日付は次の通りです。

初伏 7月20日

中伏 7月30日

末伏 8月9日

中国ではこの三伏に冬病夏治を行う風習が根づいているほか、韓国では三伏の日に参鶏湯(サムゲタン)を食べる習慣があるといいます。参鶏湯は陽気を補う食材がたっぷり使われた、体をぽかぽかに温める料理です。これにならって、三伏の日に補陽の食材をたっぷりとることをおすすめします。

ちなみに日本では土用の丑の日にうなぎを食べる習慣がありますが、うなぎには気を補って体を温める性質があるので、三伏の冬病夏治に似た風習ともいえますね。今年の土用の丑の日は7月19日と7月31日で、初伏と中伏の日に近いため、この日にうなぎを食べるのも冬病夏治になります。

(3)お灸をする

中国では、冬病夏治の目的で三伏の時期に「三伏貼(さんぷくちょう)」「三伏灸(さんぷくきゅう)」が広く行われています。これは、初伏、中伏、末伏の日それぞれに計3回、体を温める生薬の湿布やお灸をツボにすえる施術。これによって陽気を蓄えて、冬の病を予防するのです。

日本では三伏貼の施術を受けられる治療院はなかなかないかもしれませんが、三伏灸を施術している治療院はあるようです。とはいえ、近くでは見つけられないという人も多いと思うので、三伏の日にセルフでお灸を試してみてはいかがでしょうか。

三伏貼や三伏灸で施術される主なツボは、背中にある次のツボです。

①大椎(だいつい)⋯⋯首を前に倒したときに首の後ろで一番出っぱる骨の下のくぼみ。体全体の陽気をつかさどるツボで、冷えやかぜの予防に適しています。

②風門(ふうもん)⋯⋯大椎から2つ下の背骨から指2本分外側にあるツボ。左右にあります。かぜを予防するツボです。

③肺兪(はいゆ)⋯⋯大椎から3つ下の背骨から指2本分外側にあるツボ。左右にあります。かぜを予防するツボです。

④脾兪(ひゆ)⋯⋯両手を垂らした時に肘の先端を左右で結ぶ線上にある背骨(第12胸椎)の上のへこみから、指2本分外側にあるツボ。左右にあります。腹痛、消化不良、下痢などに用いられます。

⑤腎兪(じんゆ)⋯⋯ウエストの一番くびれた位置の背骨から指2本分外側にあるツボ。左右にあります。冷え、腰痛などに用いられます。

背中のツボは自分で探すのが少々大変ですが、押さえたときに軽い圧痛を感じる場所がツボなので、参考にしてみてください。火を使わないお灸ならひとりでも安全にお灸をすることができます。

なお、お灸は入浴前後、食事直後、飲酒後、発熱時を避けて、就寝前などのリラックスしているときに行いましょう。

以上が冬病夏治の方法です。陽虚体質じゃない人も冬をより健康に過ごすために実践することをおすすめしますが、暑がりの人、のぼせやすい人、イライラしやすい人、寝汗をよくかく人などは体を温めすぎるとよくないので、(2)と(3)の養生は控えてください。

夏の土用(7月19日~8月6日)の養生法

小暑の終わりに近づくと「夏の土用」がやってきます。

「土用」といえば夏の土用⋯⋯というイメージが強いですよね。しかし本来土用は季節の変わり目の期間をさし、夏だけでなく四季それぞれにあるものです。

土用とは、立春、立夏、立秋、立冬それぞれの直前約18日間のこと。2025年の夏の土用は立秋(8月7日)直前の7月19日〜8月6日で、夏から秋への変わり目の時期となります。

季節の変わり目は、体が変化に対応しなければならない時期です。季節や環境の変化に対して最も影響を受けやすいのは五臓の脾(ひ=胃腸)なので、土用の時期は脾に負担がかかりやすくなります。

脾に負担がかかるということは、食欲が減ったり、消化吸収力が低下したりするので、エネルギー不足になりやすいということ。つまり、最も夏バテになりやすいリスクが高まる時期が夏の土用といえるのです。

夏以外の土用も同じように脾に負担がかかりやすく体調が変化しやすいのですが、なかでも夏の土用は夏バテに直結しやすいことから、特に養生が重視されるようになったわけです。

夏の土用の養生といえば、土用の丑の日のうなぎが思い浮かびます。うなぎには体力低下を回復させて筋肉や骨を強くする性質があるので、夏やせ対策に最適。しかし脂質が多いので、脾の調子が悪くなっている人は食べられないかもしれません。その場合は無理にうなぎを食べたりせずに、夏の土用の期間は次の養生を意識して、脾の調子を整えておくといいでしょう。

◉朝食を抜かない(食欲がないならスープでもOK)

◉ごはんの代わりにおかゆを食べる

◉温かい飲み物を飲む

脾(ひ)とは……

脾とは五臓のひとつで、胃腸の役割をになう臓。主な役割のひとつに、食べたものを分解してそこから吸収した水分や栄養を体の各部位へと分配する「運化」という働きがあります。この脾の運化によって体内の水分代謝がスムーズに行われているのですが、脾に負担がかかると働きが低下し、運化による水分の分配が十分に行われなくなるため、水分の流れが滞り、さまざまな不調の原因となります。

小暑におすすめのツボ

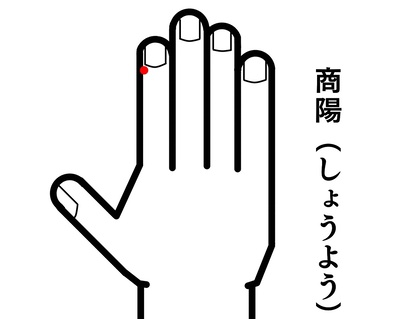

◉商陽(しょうよう)

人差し指の爪の生え際、親指側の角にあるツボ。頭部周辺にこもった熱を冷ます助けとなります。熱中症予防になるほか、発熱、目の充血、肩こりなどにも用いられます。

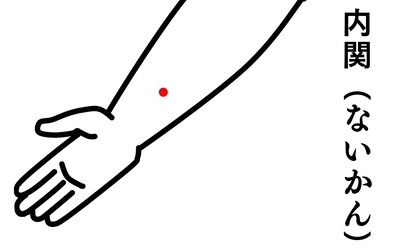

◉内関(ないかん)

手のひらを上に向けて手首を曲げたときにできるしわの中央から、指3本分ひじ側にあるツボ。心や肝(かん)にたまった熱を冷まし、暑さによるイライラや不眠などをやわらげます。

小暑の生活養生

◉梅雨時期は運動不足になりやすいのと、湿気の影響で胃腸の調子が悪くなりやすいため、梅雨明けの時期は筋力の低下が見られる場合があります。ここから真夏になると体力が必要なので、散歩や軽い筋トレなどで体力をつけるといいでしょう。ただし、汗をたくさんかくような激しい運動は控えめに。

◉日の出が早いため、自然と早起きになることも多くなります。そして昼が長く、起きている時間が長くなるため、15~20分程度の昼寝で疲れをリフレッシュすると夏バテ予防になります。

小暑の自然とつながる

普段なかなか自然に触れる機会がないという人でも、暦などを通じて自然とつながることができるもの。自然とのつながりは、きっとあなたの心や体を健康へと導く道しるべとなります。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる小暑の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。

2025年の小暑は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「温風至(あつかぜいたる)」 7月7日~7月11日

夏の熱い南風が吹く季節です。

梅雨が明ける頃に吹く南風を「白南風(しらはえ、しろはえ)」と呼びます。南風を「はえ」と読むのは、沖縄で南の方位を「はえ」といい、西日本を中心に南寄りの風を「はえ」「はい」と呼ぶことに由来するのだとか。

梅雨が明ける頃に吹く南風は、まぶしい真っ白な雲を引き連れてくることから「白南風」と呼ばれ、一方、梅雨入りの頃の南風は黒い雨雲を引き連れてくることから「黒南風(くろはえ)」と呼ばれます。

◉次候「蓮始開(はすはじめてひらく)」 7月12日~7月16日

蓮(はす)が花開く季節です。

蓮は泥沼で育ったとは思えないほど美しい花を咲かすことから「清浄無比の花」と尊ばれています。泥にまみれても決して汚れない清らかさを称える言葉ですね。

また、「泥中の蓮(でいちゅうのはす/はちす)」という言葉もあります。こちらには「泥の中で育つからこそ美しい」という意味もあり、清濁を併せ呑む生き方を教えてくれているようです。

蓮は根(地下茎)のれんこん、れんこんの節(藕節=ぐうせつ)、蓮の実(蓮子=れんし)、蓮の実の芯(蓮心=れんしん)、葉(荷葉=かよう)などほぼすべての部分が薬膳や漢方薬の原料に用いられています。東洋医学においてもありがたい花ですね。

◉末候「鷹乃学習(たかすなわちわざをなす)」 7月17日~7月21日

鷹の子が、飛び方や狩りの仕方を学ぶ季節です。

日本の鷹の代表種であるオオタカは、1~3月頃に求愛行動と巣作りを行い、4~5月頃に産卵・抱卵(卵を抱いて温めること)、5月中旬~6月上旬に孵化し、6~7月に巣立ちがはじまります。この巣立ちの季節に幼鳥はまず、巣のかかっている枝からほかの枝へと移ったりと、飛ぶ練習をします。そして巣立った後も親鳥から狩りの仕方を教わって、巣立ちから約1ヶ月後にようやく独り立ちするのです。

オオタカは空を飛び回って獲物を捕食するため、行動範囲は100〜2000ヘクタールもの広さになります。オオタカをはじめとする鷹の生態を守るにはそれだけ広大な自然を守る必要があるため、鷹を守ることは大自然を守ることと同義といえます。親鳥から飛び方や狩りの仕方を学ぶ鷹の子どもたちが元気に羽ばたけるよう、自然の森を大切にしていきたいですね。

次の節気は、7月22日~の「大暑(たいしょ)」。夏の最後の節気にして、1年で最も暑く、陽気に満ちた季節がやってきます。暑さ対策をしっかりおさえつつ、太陽の恩恵もしっかりと受け取っていきましょう。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

林野庁HP オオタカ等の保護と人工林施業等との共生に関する調査研究・その2 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kakusyu_siryo/pdf/00271_3_h18_001.pdf

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC