まだまだ暑い日が続きますが、朝晩は冷えるな⋯⋯というときはありませんか?

秋の3番目の節気である「白露(はくろ)」の時期になると、日中は暑いものの夜は冷え込みやすくなるため、睡眠中の冷えで体調を崩しやすくなる傾向が。そこでカギとなるのが、体表面を流れて体を外気の冷えなどから守る「衛気(えき)」を強化すること。その養生法を、国際中医師・国際薬膳師の筆者が東洋医学の視点で解説していきます。

<次の節気>秋分(しゅうぶん) 2025年9月23日〜10月7日

<前の節気>処暑(しょしょ) 2025年8月23日~9月6日

「白露(はくろ)」とはどんな時期?

白露は「朝露が白く光る」節気 2025年は9月7日~22日

立秋から約1ヶ月。まだまだ暑い日々が続くものの、9月に入って暦の上では仲秋(ちゅうしゅう=秋の半ば)となりました。空が少し高くなってきたのを感じませんか?

2025年の9月7日~22日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「白露(はくろ)」。日中は暑いですが朝晩は冷え込むようになり、草の葉に結露した朝露が朝日を反射して白く光ることから「白い露」という名がつけられている節気です。

なんだかまぶしくて、みずみずしい名前ですね。

朝露は秋の風物詩。秋の季語でもあります。

しかしなぜこの時期に朝露が生じるのかというと、夜に「放射冷却」が起こっているため。

放射冷却とは、地球の熱が宇宙空間に放たれて冷える現象をいいます。地球は昼間は太陽に熱せられて地表が温められますが、夜になると太陽光があたらず、地表の熱は宇宙空間に逃げていくため気温が下がります。この夜の放射冷却があることによって、地球は太陽の熱を蓄えつづけて灼熱化することなく、気温が安定的に保たれているのです。

放射冷却は1年中起こっていますが、日が長くて高かった夏に比べ、日が短くなり低くなってくる秋は日中に太陽から受け取る熱が少なくなります。すると夜に放射冷却で失う熱が相対的に多くなり、白露の時期あたりから夜に冷え込みやすくなるように。その結果、空気中の水蒸気が結露して翌朝に露が生じるようになるわけです。

ちなみに、放射冷却で朝露が現れるのは大気中にある程度水分が含まれていることが条件。この先乾燥が進んで湿度が低下すると、朝露は現れなくなります。

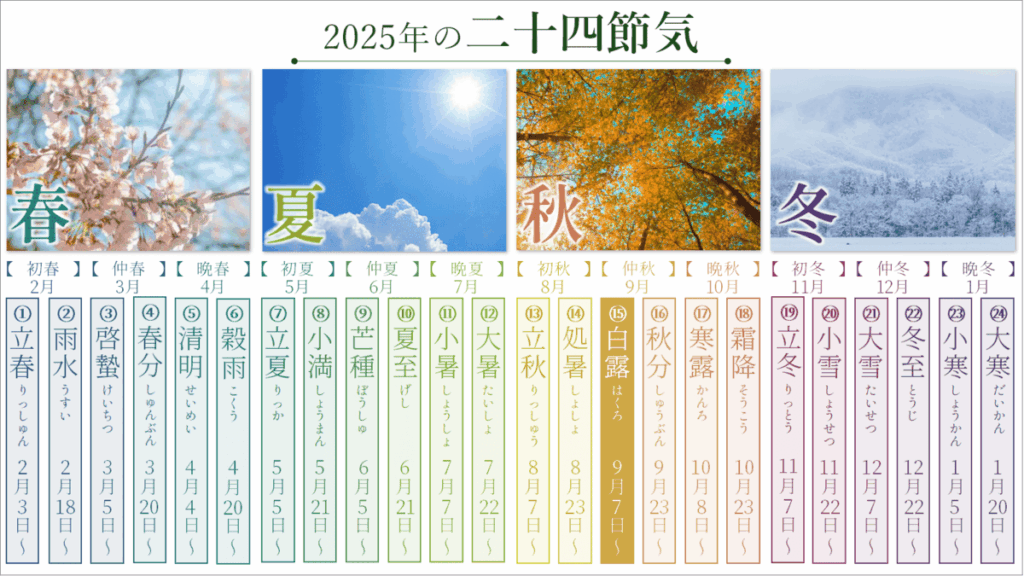

二十四節気(にじゅううしせっき)とは……

節気とは四季をさらに細かく分けた、約15日間の季節の区分。そして二十四節気とは1年を立春から大寒までの24の節気に分けた暦。1年で最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至と定め、夏至と冬至の中間点で昼と夜が同じ長さになる日を春分、秋分と定めて1年を四季に分け、さらにその四季をそれぞれ6等分し、合計24個の節気に分けています。なお、二十四節気の日付は固定しておらず、年によって約1日程度前後することがあります。

人間の体にも起こる「放射冷却」。夜の冷え込みに注意を

実は放射冷却のような現象が、私たちの体にも起こっているのをご存知でしょうか?

人間の体は、夜の睡眠時に皮膚から放熱をしています。これは、深部体温を下げて脳を休ませるためであり、この放熱がうまくいかないと睡眠が浅くなって脳が十分に休まりません。

これを東洋医学の視点で見ると、夜になると体内の陽気(体を熱する力)が弱まり、陰気(体を冷やす力・潤す力)が強くなるということができます。熱を静めて体を潤し、栄養を行き渡らせて疲労を回復するわけです。そもそも自然界全体において、昼間は陽気が強くなり、夜は陰気が強くなるというリズムで営まれており、自然の一部である人間の体もまた、昼間は陽気が強くなり、夜は陰気が強くなるというリズムを繰り返しています。

陽気と陰気の変化は季節単位でも起こっており、人間も含んだ自然界全体において、春夏は陽気が強くなり陰気が弱くなる、秋冬は陰気が強くなり陽気が弱くなるというリズムで変化しています。

そのリズムのなかで白露の時期になると、陽気の勢いが弱まりはじめ、陰気が強くなり出します。陰気が強くなるということは「潤いが生まれる」ということであり、人体においては体液や血液を生み出す力が強くなるということ。しかし一方で、「冷えやすくなる」ということでもあるのです。

日中は暑いけれども夜は冷え込み、季節としても陽気が弱くなってくる白露の時期は、陰気と陽気のバランスが不安定に。そのため夜、特に睡眠時の体調管理が大切な季節だといえるでしょう。

【白露の養生】テーマは「衛気(えき)の強化」

昼は暑く夜は冷え込む白露の時期は、日中の暑さで体が開放モードになるものの、毛穴が開いた状態のまま夜を迎えると冷気が体内に侵入して体を冷やしてしまいます。特に陽気には体表面を流れて体を外界から守る「バリア機能」をになう「衛気(えき)」も含まれており、陽気が弱くなる白露の時期は衛気も弱まりやすく、冷気が体を直撃してかぜなどの不調を招きやすいときなのです。

そこで白露の時期は、夜の冷え込みから体を守るために「衛気の強化」が養生のテーマとなります。

もともと衛気は睡眠時に活動が低下するものなのですが、白露の時期はさらに衛気が弱まりやすいので、「衛気の強化」を意識して養生をしていきましょう。

衛気(えき)とは……

体の生命エネルギーである「気(き)」の一種で、皮膚や粘膜などの体表面を速いスピードで流れている活動性の高い気のこと。その働きは、①体表面を保護して有害物質の侵入をブロックする(バリア機能)、②内臓・筋肉・皮膚などを温める、③汗腺の開閉をコントロールして発汗を調節・体温を一定に保つ、④皮膚を潤してキメを細かくしハリを与える、など。

白露の薬膳養生:衛気の原料と、衛気をめぐらせる食材をよくとる

①米類・いも類をよくとる

衛気は気の一種なので、気を補う「補気(ほき)」の食材から作り出されます。その代表的な食材は米類。この時期からは主食をパンや麺類などの小麦類ではなく、米類を中心にするといいでしょう。また、じゃがいも、さつまいもなどのいも類やかぼちゃなども、補気の働きが高い食材です。

②「補肺(ほはい)」の食材をよくとる

衛気を体表面にめぐらせるのは、五臓(ごぞう)の肺の働きによるものです。肺の呼吸の力によって衛気は皮膚の毛穴へと送られ、毛穴から体表面へとめぐっていくので、肺の力が低下すると衛気が十分に体表面に届けられません。肺の力を助ける「補肺(ほはい)」の食材であるやまいも、うなぎ、さば、はちみつなどをよくとりましょう。

③「解表類(げひょうるい)」の食材を適量とる

発汗作用で体表部から病原体などを発散する「解表類(げひょうるい)」の食材には、衛気のめぐりをよくする働きがあります。主なものには、ねぎ、しょうが、しそ、みょうが、パクチー、ハーブ類などの薬味類。ただし大量にとりすぎると発汗しすぎて皮膚の乾燥やのどの渇きなどを招くので、適量を摂取してください。

五臓とは……

五臓とは、人間の体のしくみを大きく5系統に分類した東洋医学の考え方。肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)の5つがありますが、西洋医学における肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓とその定義や働きはイコールではありません。五臓はそれぞれ季節との関わりも深く、春は肝、夏は心、梅雨と土用(季節の変わり目)は脾、秋は肺、冬は腎の働きがさかんになります。

肺(はい)とは⋯⋯

肺とは五臓のひとつ。内臓の肺に加えて、鼻やのどなどの呼吸器系や皮膚などの働きも含まれています。主な働きは①呼吸をつかさどる、②呼吸によって気を作り出す、③体表面のバリア機能・免疫力をつかさどる、④皮膚に水分や栄養を送る、⑤水分代謝をになう(特に上半身の水分代謝をつかさどる)など。

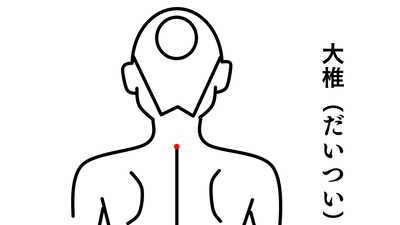

白露のツボ養生:寝る前に「大椎(だいつい)」をホットタオルで温めよう

◉大椎(だいつい)

首を前に倒したときに首の後ろで一番出っぱる骨の下のくぼみにあるツボです。

体全体の陽気をつかさどるツボで、衛気のめぐりをよくする効果が期待できます。

寝る前に首筋を軽く伸ばしたあと、大椎にホットタオルを30秒〜1分程度当てましょう。そのあと、温めた熱がある程度冷めたら、ベッドに入って就寝してください。

そのほか、背中にゾクっと冷えを感じたときや、かぜをひきかけたかも⋯⋯というときにも、中指でほどよい力で数回押すといいでしょう。

白露の生活養生:衛気の消耗を防ぐ生活リズムに

◉睡眠不足は衛気の消耗につながります。白露以降は早寝早起きを意識して、睡眠時間をしっかり確保しましょう。

◉睡眠中に冷えると、衛気を消耗することにつながります。睡眠中の冷えを防ぐために、寝具やパジャマを夏用から秋用に変えましょう。特に首元、おなか、足首を冷やさないように気をつけて。タオルケットは冷えそうなときに備えて2枚にするか、厚手のタオルケット、薄手の掛け布団などに変え、首元までかけましょう。パジャマは半袖から七分袖~長袖、足首まで隠れる長ズボンに。

◉朝起きたら日光浴をし、深呼吸をして新鮮な気を体内に取り入れましょう。肺の呼吸によって衛気が全身に送られます。

◉軽いウォーキングやストレッチなどで気のめぐりをよくすると、衛気のめぐりもよくなります。ただし、激しい運動は汗をかきすぎてしまい、衛気の消耗につながるので控えめにしましょう。

七十二候(しちじゅうにこう)でつながる白露の自然

七十二候(しちじゅうにこう)とは、二十四節気の各節気をそれぞれ約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分け、1年を72の期間に分けた暦。自然の移ろいがより細やかに、鮮明なビジュアルでイメージできる暦となっています。家にいながらでも、街なかで暮らしていても、七十二候のイメージの糸をたぐりよせれば自然とつながることができます。季節の変化に合わせた健康管理にも役立ちますよ。

2025年の白露は、七十二候で次のように分けられています。

◉初候「草露白(くさのつゆしろし)」9月7日~9月11日

草に降りた露が白く光る時期です。

節気名の「白露」と同じく、朝晩が涼しくなって朝露が現れる時期であることを表しています。

道端などでよく見かける、小さな青い花が咲く「露草(つゆくさ)」。早朝に露に濡れて咲いた花が午後にはしおれてしまう姿が、朝露が消えてなくなるはかなさと重なることからその名がついたのだそう。6月頃から花を咲かせていますが、朝露同様、露草も秋の季語とされています。

◉次候「鶺鴒鳴(せきれいなく)」9月12日~9月17日

セキレイの鳴き声が美しく響き渡る時期です。

セキレイは日本各地で一年中見ることのできる鳥で、その鳴き声も一年中聴くことができます。ではなぜこの時期が「鶺鴒鳴」なのかというと、セキレイの代表種であるハクセキレイがもともとは北海道に生息する冬鳥だったので、昔は秋になると本州に南下してきてその鳴き声を響かせていたからでは⋯⋯という説があるとか。空気が澄み、セキレイをはじめとする小鳥たちが美しい声を響かせる季節となったことを教えてくれる暦です。

◉末候「玄鳥去(つばめさる)」9月18日~9月22日

ツバメが南の国へと渡る時期です。春の節気の清明(せいめい)の初候「玄鳥至(つばめきたる)」と対になっています。

ツバメをはじめとする多くの鳥には、日照時間の長短を感受して季節を読み取る能力があります。そしてツバメはその能力で、この時期からは寒くなってえさが確保できなくなると判断し、フィリピンやマレーシアなどの暖かい東南アジアの国々へと渡っていきます。さらにその長旅では行き先を迷ってしまわないように、太陽や星の位置、地球の磁気などから方角を見定めているのだとか。カレンダーもコンパスもなしで、正確な時期に正確な場所へと旅ができるツバメたち。なんと有能なのでしょうか。スマホに頼りきりな私達には、とても真似できませんね。

次は9月23日~の「秋分(しゅうぶん)」。早くも秋の後半となり、気候がガラッと変わっていきます。心身のバランスが崩れやすいときなので、しっかり養生をすることがおすすめです。

参考文献:

国立天文台HP 暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

サントリーの愛鳥活動 日本の鳥百科「ハクセキレイ」 https://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyclopedia/detail/4610.html

ソトラバこども相談室【鳥編】 vol.03 渡り鳥が迷わないのはなぜ? https://www.sotolover.com/2023/09/54070/

『中国伝統医学による食材効能大事典』(山中一男・小池俊治編、東洋学術出版社刊)

『食薬方剤学』(本草薬膳学院刊)

『わかりやすい臨床中医臓腑学』(王財源著、医歯薬出版刊)

『藤本蓮風経穴解説』(藤本蓮風著、メディカルユーコン刊)

画像素材:

Adobe Stock、Envato、photoAC、イラストAC