2025年は3月20日から、二十四節気(にじゅうしせっき)の春分となります。

春分の日は太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。この日を境に、昼が夜よりも長くなっていきます。

東洋医学の視点で見ると、春分は陰気(=冷やす力・潤す力)と陽気(=熱する力)が等しくなる季節ととらえることができます。これは、体内の陰気と陽気のバランスを整えやすい季節ということであり、心や体が自然と調和しやすい季節ともいえます。この機を逃す手はありませんね。

春分の養生で自然とのつながりを感じながら、不調になりにくい体作りをしていきましょう。

<次の節気>清明(せいめい) 2025年4月4日〜4月19日

<前の節気>啓蟄(けいちつ) 2025年3月5日〜3月19日

春分と立春、どちらが春の始まり?

2025年は3月20日が春分の日。そして4月3日までが春分となります。2月3日の立春からはじまった春の節気も、雨水(うすい/2月18日~3月4日)、啓蟄(けいちつ/3月5日〜19日)と続いて早くも4番目の節気となりました。

二十四節気をさらに細かく約5日ずつに区分けした七十二候(しちじゅうにこう)では、2025年の春分は次のように季節が分けられています。

・3月20日~24日 雀始巣(すずめはじめてすくう)……すずめが巣を作りはじめる季節

・25日~29日 桜始開(さくらはじめてひらく)……桜が咲きはじめる季節

・30日~4月3日 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)……春の雷が鳴る季節

春の節気としては4番目になる春分ですが、天文学では春分が春の始まりとされています。春分の日を境に昼が夜よりも長くなり暖かくなっていくので、一般的にも春分の頃からが春と認識されることが多いようです。ちょうど桜が咲く時期でもありますからね。

これは、春分までは寒いから冬、春分を過ぎたら暖かいから春という“気温ベースの季節感”といえるでしょう。

一方、二十四節気では立春が春の始まりとなります。立春といえばまだまだ寒さが厳しい頃ですが、ここから雪が解け、ふきのとうが顔を出し、小鳥がさえずりはじめ、春霞がたなびき、草木が芽吹き、梅の花がほころぶ……というように、早春の美しい光景が次々と立ち上がっていきます。

立春、雨水、啓蟄の時期を春ととらえると、たとえ寒くても視覚、聴覚、嗅覚、味覚などから小さな春のきざしを自然と感じ取ることができ、生命力あふれるみずみずしい季節を楽しめるようになります。これはいわば、“五感ベースの季節感”。古来より二十四節気で生活してきた日本人にとっては、この“五感ベースの季節感”こそが本来の感覚なのではないかな、などと思ったりします。

最近では暑い季節がとても長く続き、そのあとすぐに寒い季節がやってくるために、季節が夏と冬のふたつだけになり春と秋は短くなったといわれるようになりました。確かに温暖化の影響で気温の変化は極端になってきていますが、本当に春や秋は短くなっているのでしょうか。

立春を春の始まり、立秋を秋の始まりととらえると、冬から春への移り変わり、夏から秋への移り変わりをじっくりと楽しめるようになります。春も秋も、より長く感じられるようになります。寒いから冬、暑いから夏……というふうに気温だけで季節を判断してしまうと、長引く夏や冬が苦痛になるばかりで、小さな春や小さな秋を見落としてしまうかもしれません。それって、ちょっともったいないと思いませんか?

二十四節気にもとづいて自然を眺めていると、より多彩な季節の移ろいを楽しめるようになるもの。気温だけで季節をとらえるのではなく、五感を研ぎ澄ませて季節の細やかな変化を楽しめる心、大切にしたいですね。

春分は、「陰の季節」と「陽の季節」をつなぐ「陰陽調和」の季節

春分の日は昼と夜の長さがほぼ等しくなります。江戸時代の暦の解説書『こよみ便覧(べんらん)』には、春分について「日天の中を行て昼夜等分の時なり」と記されています。

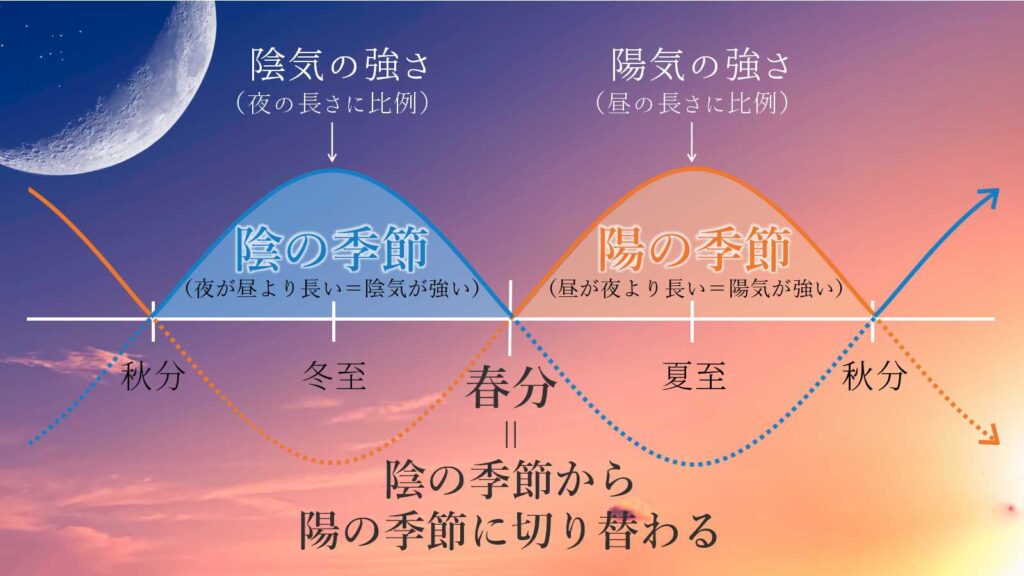

春分より前は夜が昼より長く、春分以降は昼が夜より長くなるわけですが、これは春分を境に「陰の季節」から「陽の季節」へと切り替わることを意味しています。

「陰の季節」とは、夜が昼より長い季節のこと。夜の大地から生まれる陰気(=冷やす力・潤す力)が強い季節です。

「陽の季節」とは、昼が夜より長い季節のこと。昼の太陽から生まれる陽気(=熱する力)が強い季節です。

そして春分とは、この「陰の季節」から「陽の季節」に変わる“分かれ目”であり“つなぎ目”となる季節なのです。

自然界の陰気の強さは夜の長さに比例し、陽気の強さは昼の長さに比例しています。そして昼と夜の長さがほぼ等しい春分は陰気と陽気も等しくなることから、東洋医学では「陰陽調和」の季節とされています(秋分も同様です)。

陰陽調和とは、陰気と陽気がどちらか一方に偏ることなく均衡が取れている状態のこと。1年を通して陰気と陽気のバランスはつねに変化し続けているのですが、そのなかでも陰気と陽気が等しく偏りがない春分や秋分は、心身の陰陽バランスを整えやすく自然の変化と心身の変化とを調和させやすい、自然とつながりやすい季節ということができます。

ちなみに陰気と陽気とは、それぞれ次のような特徴を持っています。

◉陰気と陽気の特徴

陰気……暗い、冷たい、湿っぽい、下降する、内向きの力、収斂、鎮静的

陽気……明るい、熱い、乾燥している、上昇する、外向きの力、発散、活動的

春分の季節の養生とは、この陰気と陽気の両方をバランスよく養うことがポイントとなります。

春分を過ぎると陽気がどんどん強くなり、春から夏へと季節が変わっていきます。こうした自然界の変化に対応できる心と体を作るためにも、春分の時期に陰陽バランスを整えておきましょう。

「陰陽バランス」を整えるライフスタイルで過ごそう

当ブログの以下の記事では、東洋医学をはじめる第一歩として「陰陽ライフスタイル」をご紹介しています。春分の時期は、ぜひこの「陰陽ライフスタイル」を実践してみてください。

ポイントは、昼は「陽の時間」なので活動的に過ごし、夜は「陰の時間」なので休息的に過ごすこと。昼に長時間の睡眠をとるなどして休息的に過ごしたり、夜に仕事や運動をするなどして活動的に過ごしたりすると、陰陽バランスが崩れやすくなります。

そして食事面では、陰気を補う食材と陽気を補う食材を同じぐらいのバランスでとるといいでしょう。

◉陽気を補う食材

野菜類……いも類・かぼちゃ・にら・ピーマン・たまねぎ・キャベツ・しょうがなど

肉類……牛肉・鶏肉など

魚介類……あじ・いわし・さけ・えびなど

◉陰気を補う食材

野菜類……トマト・きゅうり・レタス・ほうれんそう・大根など

肉類……豚肉・鴨肉など

魚介類……たこ・いか・貝類・海藻類など

ただし、冷えやすい、むくみやすいなどの傾向が強い場合は陽気が不足している可能性があるので、陽気を補う食材を多めにとるといいでしょう。反対にほてりやすい、顔が赤らんでいるなどの傾向が強い場合は、陰気が不足している可能性があるので、陰気を補う食材を多めにとるといいでしょう。

なお、この時期に起こりやすいイライラや怒りっぽくなる心の状態を安定させるには、泣ける本や映画などを鑑賞して涙を流すこともおすすめです。東洋医学では悲しい感情は怒りの感情を抑えると考えられているので、泣くことで怒りやイライラがやわらいで、心のバランスも整うでしょう。

画像素材:Adobe Stock、Envato